商界枭雄周扶九其人

文/图 李梦星

周扶九家乡旧居外型I

近代工商界一代枭雄周扶九,无疑是吉安商人最杰出的代表,也是令无数人仰望和钦羡的超级富豪。他有哪些遗存?怎样的精神和品性?以前的地方县志和文史书籍里没任何记载,也不见专题文章,只有些口头传说。我们去他的家乡吉安县敦厚镇店下村采访,据老人介绍只有一栋院子应该是周扶九建的,没别的旧址。大院外墙很高大,里面院子早已荒芜,残存二层阁楼以及圆门式廊道,中西合璧,梁枋和栏杆雕刻精美的图案,可推想昔日的辉煌。

20世纪80年代中后期,吉安县新修县志,思想已经较解放,就把以前当作打倒对象的大资本家周扶九列入。编辑人员到其家乡调查,还查阅了扬州等地资料,写了篇传略作附录。后来报刊上所见写周扶九的文章大多是引用此文内容,或是再次转用。受条件所限,此文记载较简单,有的是传闻。周扶九已传了五六代,后裔无数,都在外地或国外,没有一个在吉安。在周氏店铺做过事的人也找不到在世的了,他们的后代也就只知道些传说。

吉安人以前没谁写过周扶九,倒是外地有个叫龚屏的,在解放前写过本《西江旧闻录》,其中有篇《庐陵大亨周百万》。说1920年周扶九在上海去世,丧事规模之在大、耗资之巨,仅次于光绪、慈禧丧葬,花费40万两银元,是轰动上海滩的盛事。文章主要描述出殡的情况,其它很少。抗战时期,作家曹聚仁与周扶九的孙子辈接触较多,据说还到店下村采访,写了篇《地皮大王周扶九》,主要写他在上海的奇闻趣事。

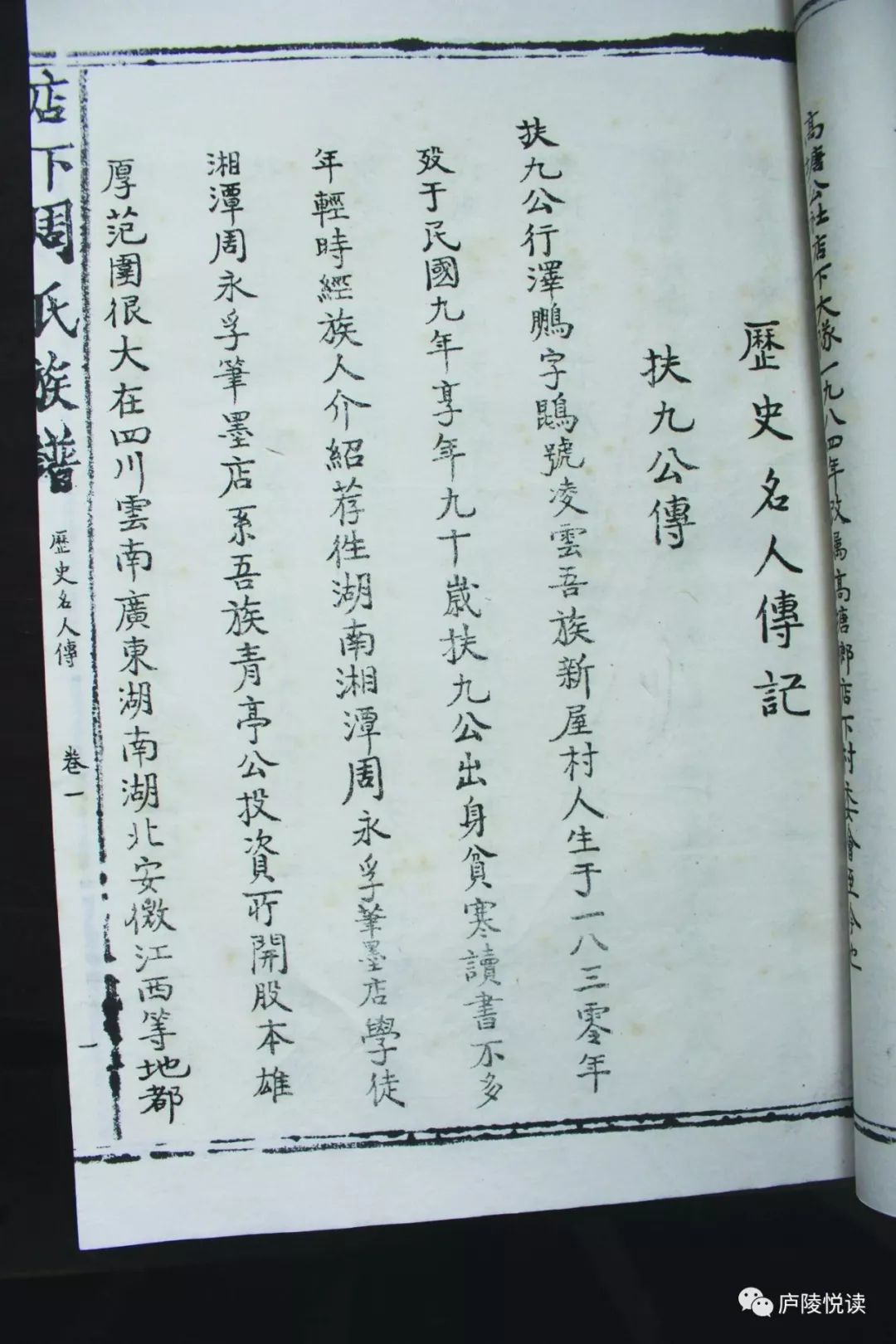

周氏族谱介绍周扶九

十几年前,店下村编修《仕江店下周氏族谱》,一改不记商人的旧规,载入了周扶九的传记。有的内容参照上述文章,再根据村民回忆所作。说他“身材高大,方脸高鼻,目光明亮。” “自奉节俭,布衣粗食。事无大小,务必亲自过问。下店检查,微服潜行。” “家教很严,每天早上都要对儿孙点卯(点名),夜晚规定时间关锁门户,关灯就寝,严禁儿孙聚赌嫖妓吸毒。”这是讲他的形态和作风、家风。“治家虽然严谨,然后人釜底抽薪,挥霍无度”。“辛亥革命后金融改革,吃亏很大,南北军阀混战,借款捐款发行库券等相逼而来,种种原因使周扶九濒于破产。”说的是周氏产业衰败的原因,都是比较客观而中肯的。

根据龚屏和曹聚仁的文章以及新修周氏族谱,可知周扶九出身贫寒,但读了几年私塾,能写会算,明白儒家奉行的做人的基本道理。最突出的是节俭。后来太有钱了,就被人们说是小气,书面语叫吝啬。可周扶九坚守自己的价值观,认为赚钱不易,不能奢侈浪费;不能忘根本。周扶九生活很简朴,从不穿皮毛绸缎,粗茶淡饭,不喜大鱼大肉。据说他每天早餐,只是炒盐豆下稀饭。为了买到最便宜的炒豆,让佣人跑遍扬州,有家店一个铜板可买58颗,份量最多,周家就天天在那家店里买。 还传说周扶九一家人吃饭,每餐离不开鱼。可这鱼是用红木雕刻的,活灵活现。吃饭时将鱼盆放在中间,开餐时敲敲木鱼说:“吃啊,餐餐有吃有鱼(余)。”

周扶九是当时上海屈指可数的大富豪,可一直保持质朴的农家本色,在十里洋场的贵人眼中是“土包子”,很有些瞧不起他,就添油加醋地编些故事来嘲讽,可从中一窥周扶九的俭朴。传说周扶九不喜欢坐车,总是走路。他说:“南京路又宽又平,这么好路的不走,不是白白糟蹋了吗?”还说周扶九在草堰场盐场办事,乘船来回,在路上仅以脆饼充饥。有一次一块脆饼未吃完,交到跟班手中。跟班以为老板吃不完,接过就吃了。没过多久周扶九向跟班要回那半块脆饼,跟班说以为你不要了,吃掉了。周扶九大怒,扣跟班半月薪水。

其次是讲仁义,重乡情。大富豪周扶九从不趾高气扬,还奉行仁德,关怀弱小。他在汉口、上海各地有许多店铺,凡老家有人因生活艰难来求职或求助,都免费吃住,每人每月还给二圆大洋零花。有的人一住就是几个月,周扶九吩咐人关照,从不怠慢。来求职的尽量安排差事,不合适的就打发回老家,发给路费。每逢年过节,只要周扶九在村里,就给孤寡老人及贫困者发放钱物。家里人说不要每次都发,周扶九说,年节不是天天有,何况人家过个年节很不容易的,这点东西对我来说也不算什么。

周扶九赚钱无数却从不挥霍浪费,身处社会大染缸却洁身自好,还常行善举。这坚定的信仰和坚韧的意志,必然得到福报。他从35岁到扬州发家后富甲天下,是个奇迹;他操劳奔波了数十年,在平均寿命只有四五十岁的年代,居然活到90岁高龄,更是个奇迹;他仁爱待人,印证了“仁者寿”的古语。

这些,都值得我们引以为鉴。(来源:庐陵悦读)

请输入验证码