傅家昆

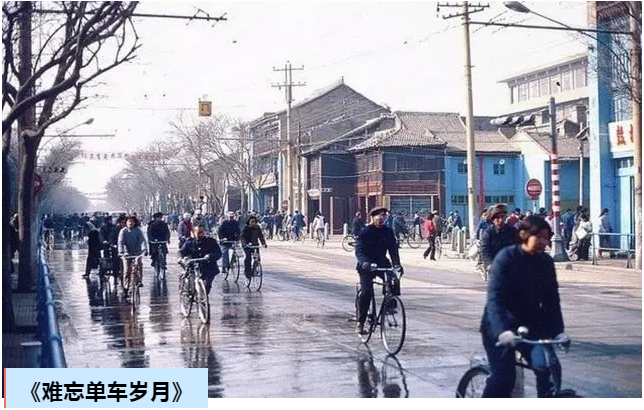

当今,各色共享单车点亮了城市的大街小巷。每每看到三五成群的单车悠然从眼前骑过,青少年时期骑单车的情景就在我脑海中一一浮现,历历如昨。

我的单车情结,大概是受了父亲的影响。早在六十年初,父亲就成了我们镇上第一个拥有自行车的人,当年他凭着当了供销社主任身份的方便,购买并亲自骑回一辆飞鸽牌自行车,霎时点亮了灰暗的小镇。

街坊邻居用惊羡的目光看着那辆每天被父亲擦得通明锃亮的自行车,父亲荣耀得就像一个凯旋的将军。那时人们出行大多徒步,蜿蜒小路洒满汗水磨破鞋底,少有人能像父亲那样双轮滚滚,铃铛悠悠,来去如风。

那辆单车曾是我们全家的骄傲,父亲对它宝爱如命,偶有熟人来借,父亲掏出车钥匙后总是千叮咛万嘱咐,车被借走后,父亲就跟丢了魂似的。那辆单车也曾是我们全家的福星,过年过节走亲戚它就成了绝对的功臣,父亲骑着它把母亲、姐姐和我,往返姥姥家。村路崎岖不平、坎坎坷坷,父亲的单车如同摇篮,坐在后座上的我昏昏欲睡,沿路看到的河流与村庄如同一场梦。

我爱骑自行车,就从那时开始了。每天下午放学回来,推上父亲的自行车,那车身都快没过我的头了。因为车子太大,我根本上不去,只得先是学着塞猫洞,就是右腿从横杠下的三角洞里伸到自行车右边,两脚分别踩住左右两边的踏脚,我的技术很差,只能蹬半脚,不过,我已经很满足了,因为就这小小的本领,可花费了我好些时日。

我真正学骑单车是在七十年代初参加工作后,同寝室的工友韦大哥有一辆永久28型单车。他很热心借车并教我骑车。那时我才16多岁,感觉车座齐我腰杆,现在我都不能想象当时是怎样驾驭它的,那种双手紧抓把手、右脚斜穿过黑色大三角架吃力蹬车的姿势,跟舞台上的滑稽小丑无二。学骑之初,韦大哥为了避免我摔毁单车,天才般地在后座上横绑了一根粗木棍,摔倒后自行车可免于厄运。

刚刚学会骑车的那阵子,我车瘾大得出奇,厂里的水泥球场就成了我下班后的练车场。经过多少个的日子,渐渐地,我的心不愿再囿于球场了。一个天气晴好的休息日,我斗胆向韦大哥借车骑行回乡下老家,竟得到他的欣然同意。接过车钥匙,我兴奋不已,我斜扭腰肢、猛蹬踏板,车轮飞转,耳畔风声呼呼,大树房屋极速飞旋,蓝天白云美得像首诗…我一鼓作气骑了很远,第一次尝到了一个人在路上的兴奋感觉。我骑了很远很远,渠道边的田埂骑完了,池塘边的碎石子路骑完了,沿途栅栏的泥路骑完了……我在一个长年枯竭的小渠边停了下来,悠然地眼望夜色下的村庄,天黑如锅底,但是我一点恐惧都没有,一点孤独都没有。

七十年代末,我从工厂调到县城的镇政府工作,单车是唯一的交通工具,也是展示本领的道具。我渴望有一辆属于自己的单车,可那时是计划经济时期,紧俏商品都得凭票,单车也不例外。考虑工作需要,镇里将一辆搁置仓库多年的破旧单车作价15元归我。经过一番整修,涂上油漆,破车焕然一新。骑行在街头、马路和村道上,那种悠然,那种心安理得,令我心生无限神往。

不论怎么说,那辆被人戏说为“除铃铛不响,全身都响”的破旧单车我还是骑了好几年。后来它因“年事已高”自然“退休”了。1981年,为了工作方便,镇领导为我争取了一张“永久”28型自行车供应卷,买回锃亮光泽的新车,我激动的一夜未眠。从始,那辆爱车便成为我“走街巷,入村户”的基层工作好伴侣,以此拉近与群众的距离,成为沟通联系的“直通车”。骑自行车和坐车不一样,看到的和听到的不一样,老百姓说的话也不一样,和群众聊心声,发现问题,解决问题,自然也就走到了他们心里。

岁月轮转,随着社会的进步,有了电动车、私家车,公交车也日渐方便,人们 骑行的美好时光也被封存在心灵深处,曾经的“自行车王国”早已成为了过去。现如今,当单车以互联网经济的名义回归大众生活,又重新唤醒了我抹不去的单车情结。每次骑上单车,行走在县城, 头顶是湛蓝的天空,两旁是油绿的树木, 感觉着风吹过脸庞和手指的温柔,放飞心情,顿觉年轻,仿佛又回到了曾经像风一样飞扬的年少时期。诚然,自行车的速度跟不上很多人的追求,但我依然喜欢在自行车上“慢悠悠”地前进,迎着风,载着快乐,带着希望。

编辑:刘礼菁

编审:欧阳丽莎

监制:彭伟群

请输入验证码