一种传承百年的“工作组”,一所大山深处的村办小学,一座井冈山下的千年古寺,一个畲族风情的民族自然村,一个全县闻名的新农村建设示范点,一家全国表彰的林业专业合作社,一场惊心动魄的南车水库“怪火”,一次欢乐愉快的踏青春游。这就是我与泰和县桥头镇店前村的情缘。

一代代薪火传承

“县委驻村蹲点工作组”一个响当当的名称。它源于《苏区干部好作风》那首美妙动听的歌谣;它是我们党“南湖红船”走来,农村包围城市成功经验的有效传承;它是安徽凤阳小岗村——中国改革第一村伟大精神的有效弘扬;它是新时代中国特色社会主义“小康路上一个不能少”的有效保证。它也是我们童年时代挨家挨户“吃派饭干部”的乡愁记忆。而如今,我们步入退休的年龄,不知从何时起,总有一种淡淡的乡愁,这是一种说不清道不明,但又让人难以割舍的情怀。

1981年,我在县委政研室工作。我清楚记得,那时县委常委及四套班子领导除处理分管工作外,分别固定到农村工作片或乡人民公社指导完成中心工作任务并进行督促检查。县委、县政府抽调县直各部门、单位年轻干部,组成县委农村工作组或工作队,实行挂乡驻村,帮助开展农村工作。而且,长期以来,一以贯之地坚持,只是各个时期有各自不同时代特征的农村中心工作内容。

比如,50年代至“文化大革命”前,县委农村工作组主要是根据农事季节的需要,深入农村抓春耕生产、夏收夏种、夏粮入库和秋收冬种等中心工作,配合当时的人民公社进行党的基本路线教育,开展“农业学大寨”运动。那时的我正处于童年,印象最深的是“抓革命促生产工作组”。其工作组队员就叫“工作同志”,而且一家一户吃派饭。他们和生产大队、生产队干群一起学习、劳动和生活。我经常被父母使唤去生产队叫“工作同志”吃饭,至今还记忆犹新。

进入八十年代,县委工作组主要是指导农村改革,巩固和完善家庭联产承包责任制(“大包干”林业“三定”“公社、大队”改“乡镇、村委会”),发展农业生产(种粮食、养乌鸡),开展农业总体开发(水利大会战、农田基本建设),改善农村落后面貌(通电、通路),支援老区建设,“三年消灭荒山”。那时的我,在县委农工部工作,影响最深的是支援老区建设工作队(简称“支老”)。我也光荣地被选为支援水槎乡茶园村“支老”工作队员。

进入九十年代,县委工作组主要指导完成“三大硬任务”(税款和统筹款、粮食定购、计划生育),发展个体私营经济,乡镇企业“1号强攻行动”,农村教育“两基”(基本普及九年义务教育、基本扫除青壮年文盲)攻坚,农业科技推广(良种良法、杂交水稻、“牛改”、“沼气”等),农业生产结构调整(果业、养殖业),多种经营(农、林、牧、副、渔发展,“种养加”“贸工农”结合),农业发展《纲要》(“丰收计划”、“星火计划”、“燎原计划”),那一时期,影响最深的是“农村科技推广工作组”。全县村村派“科技村长”,而且乡里配科技副乡(镇)长。我于1991年也当过县委驻村蹲点工作组组长,1992-1999年在乡镇工作,经历了这一过程。

进入新世纪,县委工作组主要是指导“农村三个代表”教育,村务公开和民主管理,农民减负,文明村镇建设,社会化扶贫,造林绿化工程,“林改”,农业产业化发展等等。那一时期,影响最深的是“农村大学生村官”。他们活跃农村,带领党员、干部和群众办实事好事,富一方百姓。

进入新时代,县委工作组富有全新内容和任务,主要指导社会主义新农村建设,乡村振兴,脱贫攻坚,小康路上“一个不能少”。这一时期,影响最深的县驻村“第一书记”,他们扎根群众,开展轰轰烈烈的社会主义新农村建设和农村奔小康工作。可谓前所未有之中国壮举。

此时,我深深懂得 “苏区干部”、“吃派饭干部”、“支老队员”、“科技村长”、“大学生村官”、“第一书记”,一个个都是响亮的名字。所以,店前情缘,就是起源于一代代党的优良作风的薪火传承。

一个个美丽传说

1991年,我在泰和县委办公室工作,为响应县委县政府“农村蹲点帮扶”的号召,来到桥头乡店前村开展驻村蹲点帮扶工作。同行的还有一个县委办年轻后备干部和桥头乡直乡办单位抽调的几个干部。如前所说的“工作组长”就源于此。

走进店前,它有丰富的林业资源。店前位于桥头南面,距桥头镇3.5公里,东连小山村,南连大(一)型南车水库,西邻毛家村,北连蕉坑林场。它下设5个村民小组,耕地面积0.56平方千米,山地面积5.67平方千米,205户825人;它交通便利,敖三线公路穿境而过;它群山环绕,森林密布,木竹资源十分丰富。

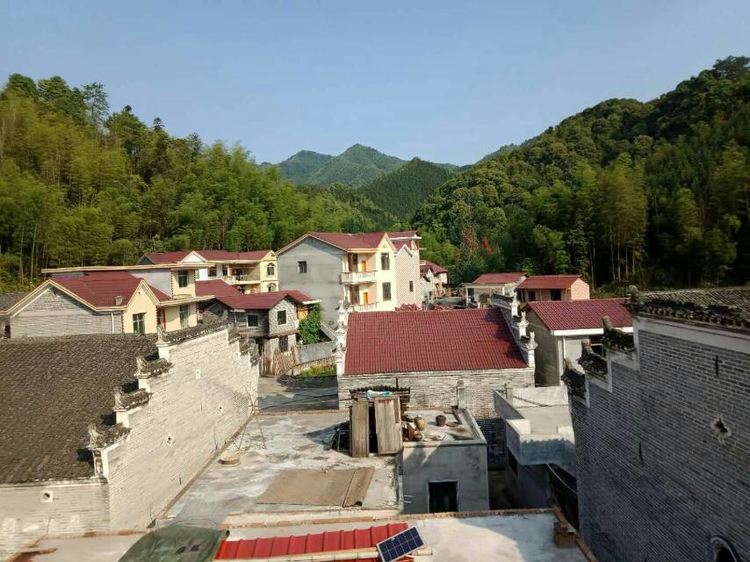

走进店前,它有诗情画意般的美丽。店前的村庄风景如画,到处是“绿树村边合,青山郭外斜”(孟浩然《过故人庄》)的田园美景;店前的民房依山而建,坐落有致,到处是“茅檐长扫净无苔,花木成畦手自栽。一水护田将绿绕,两山排闼送青来”(王安石《书湖阴先生壁二首》)的人居环境;店前的一年四季各有风韵,到处是“野芳发而幽香,佳木秀而繁阴,风霜高洁,水落而石出者,山间之四时也”(欧阳修《醉翁亭记》)的自然风景。

走进店前,它有悦耳动听的地名。如“龙行地”、“石龙口”富有中国龙的气势;如“象形背”、“龟形嘴”富有中国传统“寿”文化的特征;如“陈家”、“薛家”、“康家”、“罗家”、“石家”、“王家”富有名门望族的显赫之称;如“刀坑”、“垇丘”、“岭背”富有地形地貌的显著特点;如“店前”(古杂货店),“上棚”(古土造纸作坊)富有古代商贾文化的气息。特别是“蓝家”从福建上杭畲族自治县迁来,富有浓厚的畲族风情特色。

走进店前,它有耐人寻味的传说故事。话说刀坑,陈氏家族历代或官、或商,兴旺发达,民国统治时号称“小香港”;话说鲤潭坑,古人立基时,请桥头楠木林朝仙崖“赵天君和真龙、真凤、真淇”四大仙人指点看风水(当地传说),且楠木林为四大仙人“点石成林”而形成(当地传说),有“鲤鱼跳龙门”之风水宝地的地理之说,店前百姓期望能人才辈出。话说鲤潭坑“斗米垇”,曾氏原属有孚村,因南车水库建设迁至店前村(有些迁圩镇),其地名源自《晋书陶潜传》陶渊明彭泽县令:“不为五斗米折腰”的故事,取其名可见桥头当地百姓对封建社会官场污浊腐败的无声反抗(现打通了店前经“斗米垇”到东山村的白鹭湖水上通道)。话说四里径,因四公里长的山区峡谷地带,荒无人烟,古代土匪、强盗出没之地,百姓惶惶不可终日,只有共产党解放桥头后,这里才得以安宁。

走进店前,它有让人流连忘返的风土人情。记得当时我们工作组住小学村委会土木结构楼房里,与学校师生相伴,天天快乐地生活着。刚到村的一个月里,村里安排我们挨家挨户吃派饭。后来,我们工作组起伙,村里为我们请了一个“村姑”厨师,还是我们少数民族本家的畲族漂亮姑娘。特别记忆犹新的是,逢年过节、正月,店前乡亲请学校老师吃农村传统的“谢师宴”,我们工作组和村干部作陪参加。一碟桥头小吃、一碗桥头嫩豆腐、一盘桥头小鱼干、一口桥头腊肉、一壶桥头腊八酒、一桌桥头美味、一群桥头乡亲、一种桥头客家话语。我们谈学校建设,谈村里发展,谈百姓困难,谈乡土故事。酒桌上,我们按桥头民俗习惯要吃“一顶红”、“哥俩好”、“三个喜”、“四个发”、“五魁手”、“六六顺”、“七个俏”、“八个福”、“九九长”、“满堂红”。酒过三旬之后,乡亲们还要“拳握手高升”来个划拳比赛。那场面、那情景、那乡愁,真是一碗水、一杯酒、一句话、一辈子、一生情啊!

此时,我深深懂得,店前情缘,缘自县委县政府的一声号令;缘自党组织对年轻干部锻炼培养的良苦用心;缘自店前这方美丽、多情的绿色土地。

一件件点滴小事

县委派驻的桥头店前工作组,那是时任泰和县委书记的挂点村,一挂三年。泰和县委办公室领导非常重视,先后选派三任工作组成员,我们为第二任工作组成员。

我清楚记得,县委给出的任务是“四句话”,即:“改善基础设施、推广农业技术、发展农业生产、引导农民致富”。具体要求是“三同”,即:“与农民同吃、同住、同劳动”。其目的是发扬苏区干部好作风,一方面为群众办实事好事,一方面也锻炼一批“三门”(家门、校门、机关门)干部。三年里,县委驻店前村工作组,备受各方关注,得到多方支持,深受乡村重视,做了一些具体工作。

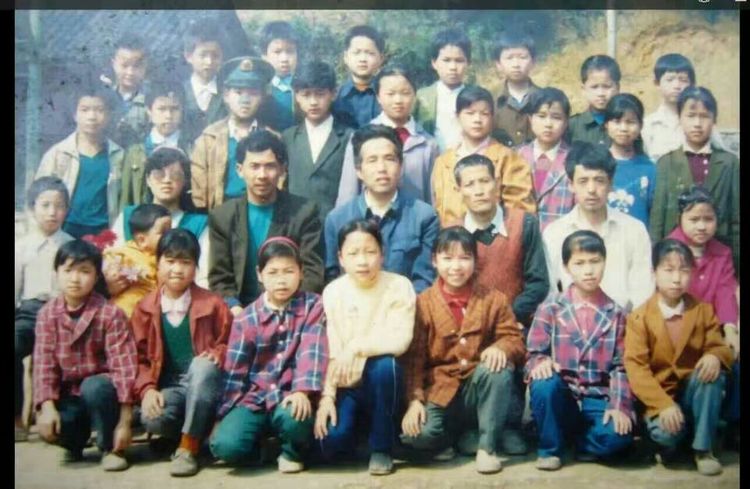

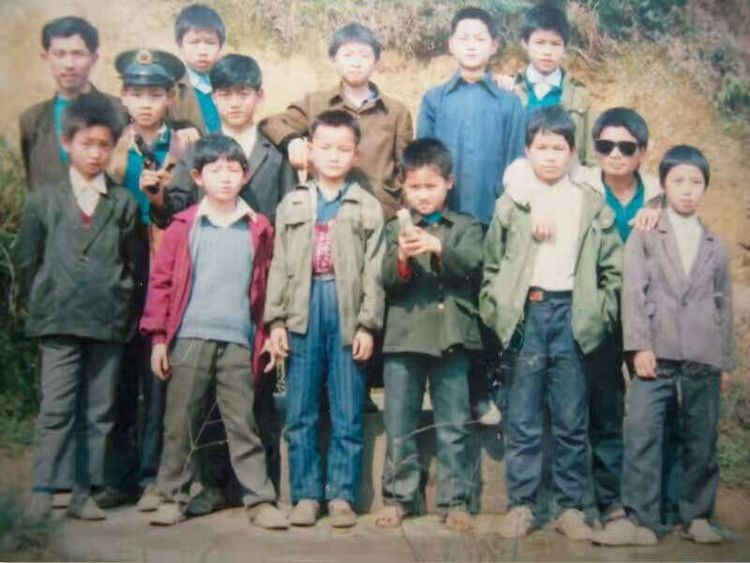

建了一所学校。村小学有一至五年级100多名学生,原学校为土筑墙一级危房,工作组到任后立马着手改造。时任县委办领导、第一任工作组同志和村书记(薛朝贵)、主任(谢明阳)跑部门单位(财政、教育等)、跑乡贤人士筹集资金购砖瓦、买石灰主要建材。同时,请来泥工、木工师傅,发动群众集木料、做小工。一年就建起了二栋六间平房砖木结构的新校舍,使学校危房得到改善。

修了五座水陂。村里靠油草、王竹、三下、店前、王远五座水陂灌溉全村农田。原水陂取当地石块、木料、柴草人工而建,每遇洪水冲毁,年年要修,年年要建。工作组带领村干部跑吉安地区和泰和县农办(时任主任陈文珠领农口等单位专题调查)、财政、水利部门解决资金,同时,请来了乡水利员技术指导,组织受益群众投工、投劳,维修了这五座水陂,使群众农田全部受益。

护了二条公路。店前村敖三线公路穿境而过,经四里径通向有孚口、泰和共大(现为泰和中等专业学校)、高市至碧溪(现南车水库淹没区)。但村内出行靠店前至刀坑、店前至鲤潭坑两条公路。那个年代,农村公路是制约群众发展的瓶颈,人称:“若要富先修路”。工作组一方面带领村干部,跑交通、林业部门和武山垦殖场(境内有雪山分场)等部门筹集资金买水泥涵管,买砂石材料;另一方面组织群众投工投劳,自力更生维修村组道路,使群众生产生活出行和竹木运输更加便利。

造了一千亩示范林。店前村山多田少,是典型的林区。靠山吃山、吃山养山、造林造福,建山上绿色银行是最根本的出路。工作组选择店前的横坑子建设杉木林示范基地,请来县林业局搞竹木资源调查(时任局长范宜来派胡逢元、周立新负责);建立县共大实训基地(谢华章、张继民老师负责);与桥头林业工作站、桥头林场等部门合作,开展作业设计、技术培训、苗木选育等工作,发动群众斩山、炼山、挖穴、栽种,靠群众艰苦奋斗搞造林。当时,几百人上阵,银锄挥舞,轰轰烈烈,那场景至今历历在目。

搞了多次技术培训。90年代,正是农村科学种田、多种经营、发家致富的一个崭新年代,全县大力普及农村科学知识,提高农民科技水平。我们县委工作组,联系了农业畜牧局、林业林技站、农技推广中心,根据店前群众的需要,开展了水稻育秧、种树育苗、防病灭虫、禽畜养殖技术培训,进行了“双低”油菜、竹蔸施肥、香菇栽培、灰鹅和山羊养殖等新技术推广。我们免费用县委机关南京小驾驶汽车,为群众去永新禾化厂装运厂价化肥;我们请来相关技术专家为群众上农技课。当时,群众热情高涨,小学教室里和走廊外,挤满了听课的村民。有烤着火笼听课的大爷大妈,有纳着鞋底听讲的待嫁姑娘,有举着手频频发问的青年小伙,那场面清晰如昨。

此时,我深深懂得,店前情缘,缘自各级部门和领导真切关怀;缘自镇、村两级组织的高度重视;缘自全村百姓的辛勤奋斗!

一次次久别重逢

常言道,相遇是前世今生之缘;相逢是久别重见之美。我与店前村的情缘,还有那一次次久别重逢的故事。

2005年,店前蹲点时隔15年。当时,桥头镇旅游业搞得轰轰烈烈,风生水起,我正好在县委统战部负责宗教工作。井冈山下的桥头朝仙崖古庙位于桥头楠木林景区内,历史悠久,风光无限,并且有民族英雄文天祥议事旧址。但是,没有登记批准为“宗教活动场所”。我了解情况后,前去登山考察,谁知机缘巧合,乡政府委派的管理人员是一伙店前的老朋友,如:薛朝贵、谢韶鑫、刘天生、罗明亮等。工作完成后,被他们强行拉到店前刀坑(现任书记陈听荣)吃中饭,是店前蹲点久别后第一次重逢。重温了蹲点时那“谢师宴”的桥头美味,那“拳握手高升”的浓浓风情。“朝仙崖”因省民宗局领导(兴国人)一句“井冈山下寺庙旧址可以恢复性建设”的肯定话语,而一举成功申办为“省级宗教场所”。第二年,县委统战部、民宗局和桥头镇政府趁机前往省民宗局汇报,将店前村刀坑蓝家批准为少数民族“畲族村小组”,使其畲族文化得以保护和传承。现在,乡政府挖掘其成果,成为白鹭湖旅游的一个亮点。

2009年,店前蹲点时隔18年,我在县政府协助管新农村建设工作。全县“三看”(看项目、看特色、看变化)流动现场会,我随一个大部队来到店前,第二次重逢。当时,店前新农村建设“三清”(垃圾、路障、环境)、“四改”(水、厕、栏、路)、“五建”(小广场、宣传栏、活动室、理事会、产业基地)、“六普”(科技、医疗、电视、广播、电话、通电)的做法受到观摩领导的高度评价。

2011年,店前蹲点时隔20年,我在县政府分管林业工作。一次陪同省林业厅领导视察桥头店前林业专业合作社的机会,见到一批店前蹲点时的农民朋友,实现第三次重逢。记得省厅领导高度表扬了桥头林业专业合作社,表扬了领办人曾广远,还充分肯定了店前村、桥头镇的林业工作。据悉,如今的桥头镇店前林业专业合作社,发展到“党支部+合作社+基地+农户”的合作方式,吸引了432户村民参股入社。合作社总资产达36万元,投入国土绿化资金1200万元,造林12万亩,拥有山林2.32万亩。合作社荣获江西省农民专业合作社省级示范社、江西省“十佳”农民林业专业合作社、全国农民合作示范社等光荣称号。当年蹲点的好朋友曾广远荣获“田教授”“感动泰和人物”和全国造林绿化先进个人等荣誉称号。

2013年,店前蹲点时隔22年。7月的一天夜晚,江西宜春一群夜钓人员在南车水库钓鱼,引发桥头镇东山村森林火灾。当时,那山火很特别,没有明火,主要烧阔叶林地上的树叶和腐植物。水库南岸漫山遍野,到处冒烟,火蛇乱窜,我们称其为“怪火”。常言道:火最怕水。但这“火”真怪,而且嚣张,公然与清澈的湖水挑战,向浩瀚的湖水示威。时任县委分管领导和我负责现场指挥扑救工作,十天十夜往返于店前村鲤潭坑“斗米垇”坐船救火,与店前重逢于危难之际。店前百姓全村几百号劳动力上阵,自带饭菜日夜值守,作出了重大贡献。同时,县防火指挥部调动县林业救火大队,消防和武警官兵、林业场站职工、桥头镇村干部群众轮番扑救。最后,县气象专家(曾宪仁)蹲候人工降雨,才使“怪火”全部消灭。虽说这场火灾没有造成阔叶林的重伤,现风光依旧。但当时因为火灾现场离“白鹭湖国家森林公园”、“井冈山革命圣地”较近,从上到下密切关注,那“十天十夜”的扑救,真可谓惊心动魄啊!

此时,我深深懂得,店前情缘,缘自突发事件的严峻考验,缘自前世今生的机遇巧合,缘自人生路上的最美重逢!

芳菲春光好,人间四月天。仲春与暮春之交,最佳踏青季;草长莺飞,满树花开,最美世间景。桥头镇去了三月的寒气,少了五月的燥热,遍地芳草,花儿吐艳,碧水传情,山峦叠翠,处处芳菲浸染。近日,我来到美丽的桥头踏青春游,游完“朝仙崖”、“楠木林”、“六七河漂流”后,经店前往白鹭湖国家森林公园坐船旅游,与店前蹲点相隔30年再一次美好重逢。一路上,只见村民的小洋房傍山而起,宽敞的水泥路通往各村各户,山村田野水稻绿油油茁壮成长。特别让人眼前一亮的是,店前的山,远远望去,经营得似良田;店前的树,近近一看,栽种得像粮食。

啊!店前,那山、那水、那田、那路、那树、那房、那人······ 正以新时代的英姿展现在我们面前。

作者:雷开仁

请输入验证码