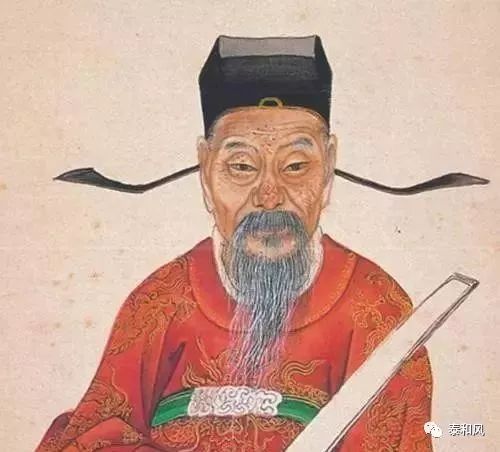

在江苏镇江市博物馆里,收藏了一幅明代宫廷画家谢环画的《杏园雅集图》,图中有杨荣、杨士奇、杨溥等一共二十四人,其中还包括了画家本人,这幅画成为了当时仕宦生活的真实写照。而杨士奇这位历经五朝,在内阁辅佐过仁宗、宣宗、英宗三任皇帝的内阁大学士,也不由得拿起笔欣然为这幅画作序,他写道,哪怕是和各位同仁雅聚一起,作为君子,也不可以忘记了天下国家,而应该:“夙夜匪懈,以事一人。”

从这篇《杏园雅集图序》中,可以看出这位做了43年辅臣,首辅21年,心里始终装着的是皇上和苍天下的老百姓的杨士奇,在《杏园雅集图序》的最后,他写下了“庐陵杨士奇序”六个字。看着纸上的“庐陵”两个字,杨士奇的思绪一下子飞回到庐陵,飞回到泰和老家。他想到自己一介布衣,入朝为官,每一步都是谨言慎行,如履薄冰,哪怕是面对家人,也是三缄其口,生怕墙有缝壁有耳。尤其是伴君如伴虎,好事不出门,恶事传千里,一着不慎 满盘皆输。史志记载:杨士奇经常缄口默居家中发呆。足见杨士奇活得有多小心。

杨士奇还一下想到自己才一岁大,就失去了父亲,跟着母亲吃了上顿没下顿,后来随着母亲嫁到了罗家。原以为终于可以过上衣食无忧的生活,谁知道,却是昙花一现,继父“因事坐累”,被免职充军到陕西,走到半路就死了,自己跟着母亲又回到了泰和,唯一值得欣慰的,不管日子过得如何艰难,都从来没有脱离过书本。明朝的官员学者焦竑就曾这么写杨士奇:“皆身亲之,而书册未尝去手,暮入治家事,昼出从师学,已能自贵重,不逐闾巷口嬉狎。”明史也记载杨士奇的这段日子,用了:“读书作字,心不外驰,诸生以弄事,百方挑之,未尝一顾。”正是与书香相伴,日日沉浸在传统儒学之中,杨士奇从骨子里就具有了为人中正的哲学思想和以为和贵的大智慧。

从十五岁到三十七岁,杨士奇一直在乡村的私塾之间行走,这二十二年的行走,让他的心更加贴近脚下的土地,和广袤大地上的黎民百姓。这时候的一边教书,一边自身学习,“为天地立心,为生民立命,为往续绝学,为万世开太平”的使命和担当,开始在杨士奇的血脉里流淌,这样的儒学精神也影响了少年的杨士奇,青年的杨士奇,老年的杨士奇,让他真正成为了大明历史上,一位有自己政治思想主张的大阁学士。

建文元年(1399)正月,已经对科举及第失去了任何兴趣的杨士奇,迎来了命运的转机。朝廷的一纸征召,就像是一缕阳光,照亮了杨士奇暗淡无光的日子,他以布衣身份被举荐进入了庙堂,成为了翰林院的一名编撰官。历史又一次印证了这句话,是金子终究会闪光,是锥子终究会出头。杨士奇这块金子,闪光了。建文帝的一次测试,让杨士奇崭露头角,吏部尚书张沈看完场士奇的试卷之后,不由得拍案称好道:“此非经生言也”。于是,他向皇上推荐了杨士奇。

明朝王世贞在他的《弇山堂别集》里是如此描述杨士奇的这段经历的:“杨文贞公士奇不由科目,以布衣荐辅导东宫,居内阅首揆,典制草诏,定大礼,授册二,总裁国史,主会试及京试各再,备极儒林之荣,可谓遇矣。”寥寥数语 却道出了杨士奇走过的千山万水。但真的这一路,又哪有那么好走,有多少明枪暗箭,有多少冰雨秋寒,好在都被杨士奇一一化解。

时间来到了永乐六年(1408)年,明成祖北巡,命令杨士奇与蹇义、黄淮一同留守辅佐太子监国。史书上的文字不多,只说太子朱高炽喜欢文学,爱读野史,也喜欢诗赋。杨士奇就对他说,陛下应当留意学习《六经》,空暇时候则阅读两汉时期的诏令。诗歌乃雕虫小技,不足为学。太子表示赞同。初看到这样的描述,还以为杨士奇陪在太子的身边,风淡云轻,可以闲看庭前花开落,漫随天外云卷云舒。再细看下去,才知太子就是杨士奇的天空,太子晴则杨士奇晴,太子阴则杨士奇阴,太子关系到杨士奇的身家性命,一荣俱荣,一损俱损。好在杨士奇还真有宠辱不惊,遇事不急的本事。

明永乐九年,朱棣北征回朝,一直觊觎太子之位的皇子朱高煦和朱高燧在朱棣面前捏造了太子的数十条罪状。朱棣一听,那还了得,勃然大怒,传辅佐太子的大臣杨士奇前来讯问。走在路上,杨士奇就明白事关重大,太子如果被皇上废了,那么自己这位太子的老师也就废了。无论如何也要保住太子,保住太子,就是保住希望,保住明天。虽是心急如焚,杨士奇脸上却是没有一点表情。皇上朱棣不待杨士奇的礼施完,就责问杨士奇,他不在京城的这段日子,太子到底做了哪些不该做的事?

杨士奇却顾左右而言他,问朱棣:“皇上知不知道坊间是如何对太子评价的?”“如何评价?”

杨士奇说:“坊间的人都说太子是仁孝之人,每次祭祀时,无论多么细小的事情,太子都亲力亲为,甚至在身染重疾的时候,也从没让别人代劳过,由此可见太子仁孝赤诚!”朱棣的脸色好转了一些。杨士奇又说,“皇上可知道文武百官是如何评价太子的?”朱棣挥挥手,让杨士奇说。杨士奇说道:“满朝文武都说太子仁义,而且知错就改,懂得礼贤下士。”

这一回终于又是有惊无险的将太子保住了。但真的又能每一次都化险为夷,那么多皇子惦记着太子之位,那么多臣子眼红杨士奇的辅佐太子之位,为了太子杨士奇是鞠躬尽瘁,但仍是免不了牢狱之灾,多次被朱棣以失职连坐,下到锦衣卫的牢房里面。唯一庆幸的,每次在牢房里呆的时间都不长,都是匆匆而来,匆匆而去。

1424年,47岁的朱高炽多年的媳妇终于熬成了婆,成为了大明皇上,改年号为洪熙,称之为仁宗。朱高炽成了皇帝,杨士奇自然也水涨船高,擢升为礼部侍郎兼华盖殿大学士,在内阁四名大臣中位居首辅。

从此,杨士奇要风得风,要雨得雨,一人之下,万人之上。似乎应该飞扬跋扈、目中无人,应该不可一世,无所欲为。可杨士奇却始终“天下万世之事,当以天下万世之心处置,如有一毫出于私意,不论厚薄皆当获罪神明。”他还劝朱高炽要居安思危,要看到“流徙尚未归、民尚艰食”的社会现实。

这样的一封家书,除了使得杨稷更是肆无忌惮之外,还能起到别的什么作用?

朝廷不断收到杨稷在乡里鱼肉乡民的奏折,吏部尚书王文瑞建议杨士奇以回乡扫墓为名,借机真正了解实情,杨士奇这才决定回家乡去看看,哪知道杨稷却是在杨士奇的面前,比任何演员都演得好,可以获得年度的奥斯卡金奖。而杨士奇一看杨稷“毡帽油靴,朴讷循理”,再一听围上来的人说,儿子又如何贤明如何帮助他人,不由得认为别人是看到自己的权势,眼红自己,才为难儿子。

从此,杨士奇听不进任何一句有关于儿子的坏话。当皇上下达圣旨责问杨士奇,你的儿子已经违背家训,违犯国家纪律,朕不敢有所偏袒,请你以国法自行处理。杨士奇才知道儿子的确是作恶多端,罪不容诛,只是为时已晚,开始发现自己不是爱了儿子,而是害了儿子和自己一生的清名。77岁的杨士奇,从此一病不起,在病床上天天以泪洗面,悔恨交加。好在朝廷见杨士奇病得不能起床,不忍心给他更大的刺激,来了个“法外开恩”,决定在杨士奇病死后再处决杨稷。

一年之后杨士奇病死,杨稷就被绑赴法场,处以斩刑。从此,沧海桑田,功过由他人去说……(刘述涛)

请输入验证码