浙大于1938年2月迁至泰和,同年9月再度辗转别处,虽只有短短八个月时间,却与泰和结下不解情缘。泰和为浙大提供了一方安定祥和的办学之地,使浙大师生得以“安心读书”;浙大给泰和撒播了科学知识和求是精神,对泰和教育的发展和人才的培养起到了巨大的推动作用。

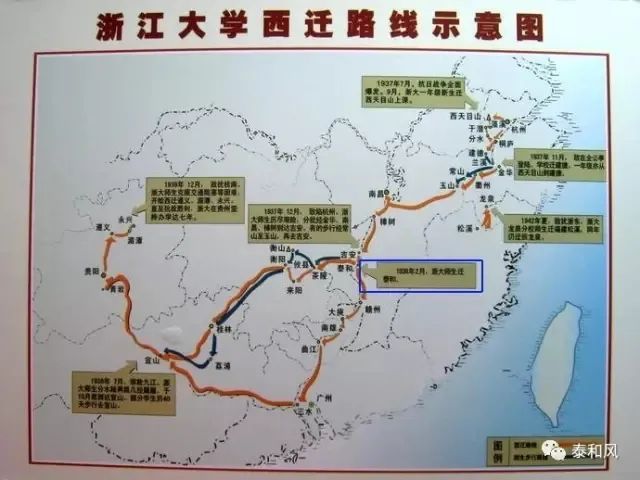

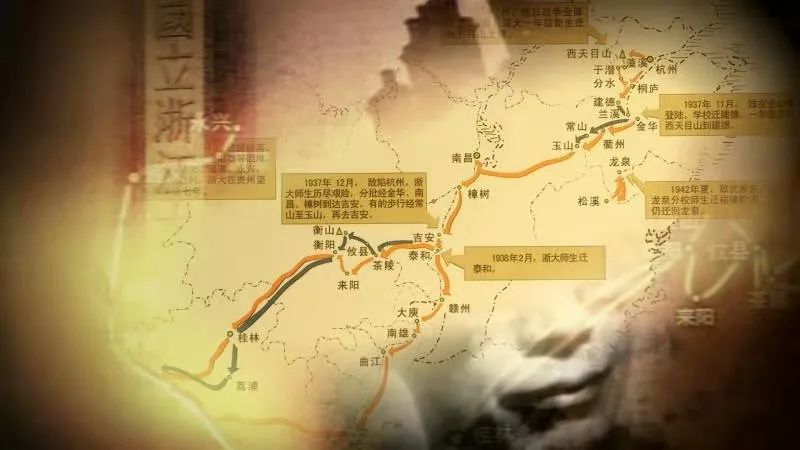

浙大西迁路线示意图

1937年淞沪会战打响后,战火波及到浙江,为了免遭日军涂炭,从11月11日开始,浙江大学本部在竺可桢校长率领下,携带大批图书资料和仪器设备,行程700多公里,辗转迁至江西吉安市,借寄在白鹭洲中学上课。1938年2月,浙江大学迁到了泰和县上田村,此后再迁往广西宜山、贵州遵义湄潭等地,整个西迁行程2600余公里。浙大的这段“流亡办学”、举校西迁的过程,曾被形象地称为“文军长征”。

浙大西迁泰和陈列馆讲解员 蒋梅琴

1937年7月抗日战争全面爆发,1937年9月战事迫近杭州,为延续文脉,为国育才,时任国立浙江大学校长的竺可桢先生毅然带领浙大师生踏上了史无前例的西迁之路。浙大师生一路辗转,于1938年2月来到了咱们泰和,并与泰和人民结下了深厚的友谊。

浙大泰和之迁颇为地方所重视,上至官员下至百姓纷纷出其所有,为浙大师生提供各种资源:校舍、宗祠、藏书楼、民宅和食物等,在提供校舍方面尤以上田萧家贡献最大。

浙大西迁泰和陈列馆讲解员 蒋梅琴

遐观楼是上田萧家的藏书楼,曾有藏书20万卷,1938年2月浙大迁到咱们泰和时是将遐观楼作为图书馆使用,这也是当时浙大师生一个重要的学习场所。

浙江大学迁往泰和之后,这些当年远道而来负笈求学的学子,带给了泰和一时鼎盛的文风。浙大师生抵达泰和后,稍事安顿便继续教学,科研也未停顿过,这在抗战时期国内各大学中是不多见的。当时教育部派人到全国各地巡视,认为浙大是所有西迁大学中教学秩序和教学质量较好的一所。

正是在泰和,竺校长号召浙大师生要以天下为己任,使中华民族成为不可灭亡的民族。在1938年6月26日泰和举办的西迁首届毕业生典礼上,竺校长希望同学们可以做到不求地位之高,不谋报酬之厚,不惮地方的遥远和困苦,凡是吾人之分内所应该做的事就得去做,这是他对毕业生的期许。

纵观浙大漫漫十年西迁之路,泰和一处在时间线上仅占很小一部分,但却有着无以替代沉重的份量。正是在泰和,浙大人“求是”精神的种子依然在这里孕育、形成,为泰和留下了宝贵的精神财富,成为推动泰和教育事业可持续发展的不竭动力。

泰和二中党总支书记 陈万琳

浙大西迁给泰和留下了宝贵文化遗产,孕育求是精神,泰和二中创办于浙大西迁旧址,学校全面贯彻党的教育方针,立德树人、五育并举,推行“精神教育、精细管理、精准教学”,全体教师不忘初心、耕耘奉献,以高尚的师德、精湛的业务、扎实的工作,推进学校各项工作向前发展,新征程我们再出发。

传承求是精神,助力泰和发展。泰和县城西实验学校为原泰和县上田初中,凭借浙大西迁旧址修复的有利时机,于2018年10月启动扩容工程,目前学校已投入使用,吸纳学生2800余人,补足了泰和县城郊教育短板,让更多学生享受优质教育资源。

泰和城西实验学校校长 杨海纯

我们在建校之初和办学的过程中都传承了浙江大学的求是精神,融入了创新元素,力争在近几年建成环境一流、质量一流、精神一流的全县示范性九年一贯制学校。

路漫漫其修远兮,吾将上下而求索。在新的历史起点上,泰和县紧紧围绕“重塑泰和教育辉煌,打造泰和教育强县”的目标,大格局谋划教育发展,大手笔投入教育资金,大力度改善办学条件。目前,全县共有各级各类学校269所,在校学生达9.2万人,全县教育事业取得了长足进步,一幅泰和教育新画卷正在徐徐展开。(李文智 李若鹏 赖华剑)

请输入验证码