“诗境”碑

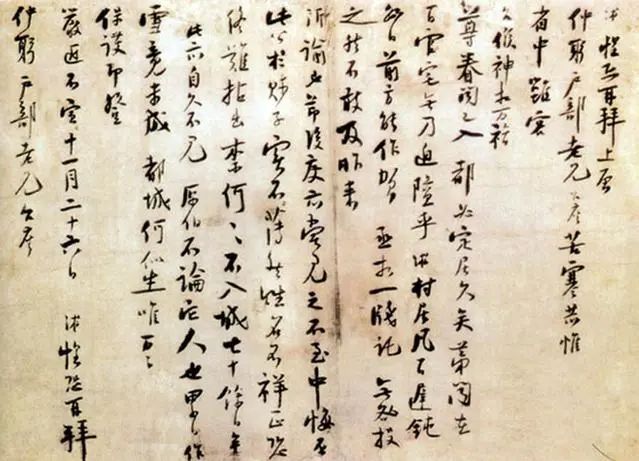

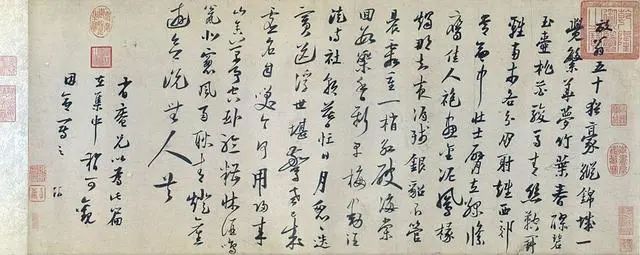

前些年,280件来自江西吉安的文物在首都博物馆参加“望郡吉安”文物精品展,其中包括南宋大诗人陆游的“诗境”碑。展厅里的“诗境”碑,青石质地,通碑阴刻,“诗境”二字为楷书,字径27厘米,“诗境”二字之间偏下有“陆游书”三字,为行书,字径2.5厘米,后附有清光绪间泰和县丞陈凤翔题跋:“快阁之前有台焉,登临旷览,风景殊佳,适捡敝簏得此二字,刊置壁间,以公同好。”该碑为清光绪壬午(1882年)刊刻,长方形,长90.5厘米,宽35厘米,厚10厘米,碑体完好,文字清晰可拓。

陆游(1125—1210),字务观,号放翁,山阴(今浙江绍兴)人,南宋著名爱国诗人。南宋淳熙五年(1178年),陆游在江西任常平提举,慕名快阁来泰和,登阁远眺。但诗人一反寻常,并没有留下诗文以咏怀,而是提笔写下“诗境” 二字即离去。该碑是后人镌刻入石,矗立于快阁前。

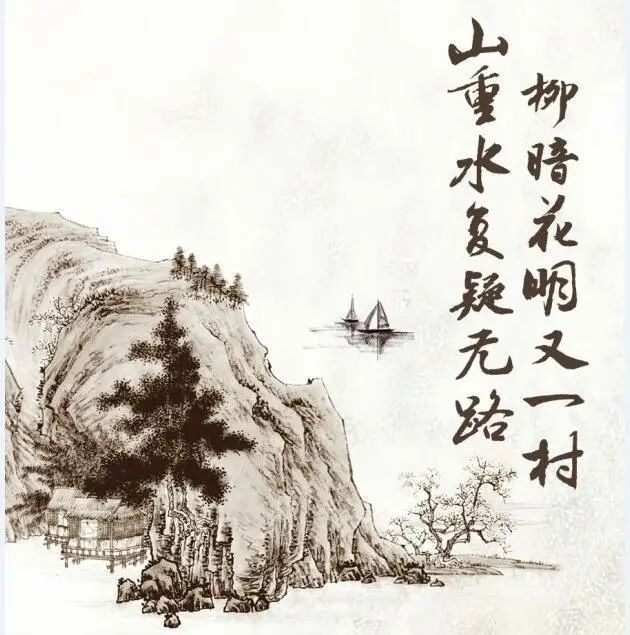

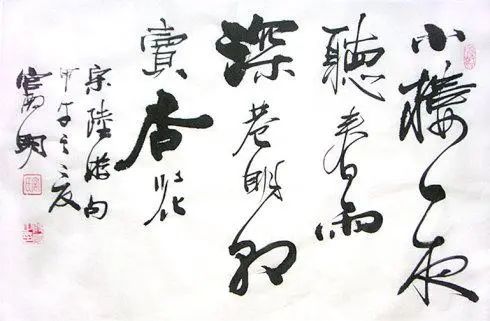

纵观陆游,是追求“诗境”,笔耕不辍的一生。他自言“六十年间万首诗”,今尚存九千三百余首。其中许多诗篇抒写了抗金杀敌的豪情和对敌人、卖国贼的仇恨,风格雄奇奔放,沉郁悲壮,洋溢着强烈的爱国主义激情,在思想上、艺术上取得了卓越成就,在生前即有“小李白”之称,不仅成为南宋一代诗坛领袖,而且在中国文学史上享有崇高地位,是我国伟大的爱国诗人。家喻户晓的绝笔诗《示儿》“死去元知万事空,但悲不见九州同。王师北定中原日,家祭无忘告乃翁。”充分诠释了他在人生的弥留之际强烈的爱国之心,一直被后世广为传诵。他的山水吟咏诗亦清丽隽永,诗境界高,读他的名句“山重水复疑无路,柳暗花明又一村”、“小楼一夜听春雨,深巷明朝卖杏花”等,诗意盎然令人犹如进入“诗境”。

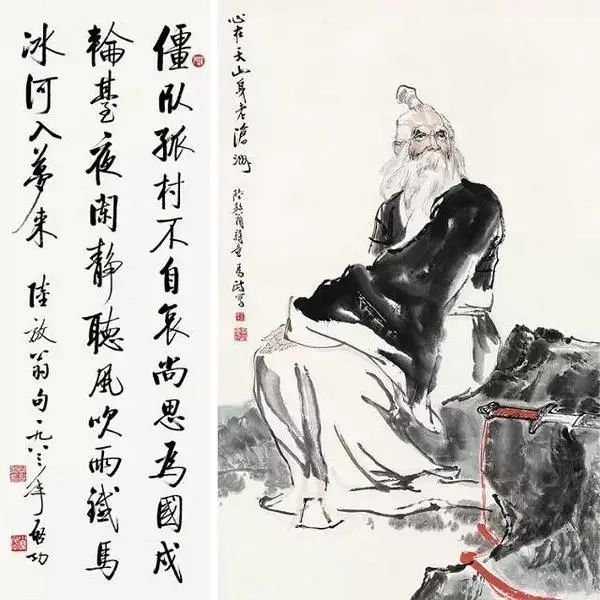

陆游生当北宋灭亡之际,少年时即深受家庭中爱国思想的熏陶,写下了“上马击狂胡,下马草军书”的豪迈诗句。绍兴二十八年(1158年),他入闽任宁德县主簿。据《宁德县志》卷三《宦绩》中记载:“陆游,字务观,即放翁也┅┅绍兴二十八年任邑薄,有善政,百姓爱戴”。乾道六年(1170年)入蜀,任夔州通判。乾道八年,入四川宣抚使王炎幕府,投身军旅生活。后官至宝章阁待制。陆游在政治上,始终坚持抗金,充实军备,要求"赋税之事宜先富室,征税事宜覆大商",却在仕途上不断受到当权派的排斥打击。晚年退居家乡,但收复中原的信念始终不渝。在今存九千多首诗歌中,他抒发政治抱负,反映人民疾苦,批判当时统治集团的屈辱投降,风格雄浑豪放,表现出渴望恢复国家统一的强烈爱国热情。后人称赞他说:“论诗何止高南渡,草檄相看了北征”。评价他“诗界千年靡靡风,兵魂销尽国魂空。集中什九从军乐,亘古男儿一放翁。”“辜负胸中十万兵,百无聊赖以诗呜。谁怜爱国千行泪,说到胡尘意不平。”其实,“扫胡尘”、“靖国艰”的诗歌在北宋初年就出现过,只有陆游的诗,不但写爱国、忧国的情绪,并且声明救国、卫国的胆量和决心。“鸭绿桑乾尽汉天,传烽自合过祁连。功名在子何殊我,惟恨无人快着鞭。”(《书事》)他的作品里洋溢着浓烈的爱国情绪,他看到一幅画马,碰见几朵鲜花,听了一声雁唳,喝几杯酒,写几行草书,都会惹起报国仇、雪国耻的心事。热血沸腾的场景还多次出现在他的梦境里。“僵卧孤村不自哀,尚思为国戍轮台。夜阑卧听风吹雨,铁马冰河入梦来。”(《十一月四日风雨大作二首》)。陆游的诗歌不仅始终贯注着炽烈的爱国热情,而且同情当时人民的疾苦。忧国和忧民的思想在他的作品里交织在一起。他在《太息》、《秋获歌》等诗篇里,揭露了官僚和豪强对下层人民的剥削,同时又真切地写出了下层人民勤劳、善良的优秀品质。

除了诗歌作品,陆游还创作了许多优秀的散文作品。这些作品有的记生活琐事,有的议论国计民生,有的叙述友人事迹,但都贯穿以爱国情感,有很强的感染力。

陆游一生饱经忧患,对普通人民所处的环境有充分的了解。他的作品在反映生活的深度和广度上,都达到了同代诗人难以企及的高度。他的《冬夜读书示子聿》中的“纸上得来终觉浅,绝知此事要躬行”成为千古名句,告诉人们:一个既有书本知识,又有实践经验的人,才是真正有学问的人。当然,他与唐婉的爱情悲剧因两人各一首《钗头凤》而为世人所知,并将他们之间凄美的故事搬上了舞台和屏幕。

陆游精行草和楷书,他的书法简札,信手拈来,飘逸潇洒,秀润挺拔,晚年笔力遒健奔放。朱熹称其笔札精妙,遒严飘逸,意致高远。但是,书名为诗名所掩,遗留书作不多,书论有《论学二王书》。传世之作有《苦寒帖》、《怀成都诗帖》等。这次在北京首都博物馆参展的“诗境”碑,对研究陆游的书法艺术具有一定价值。

陆游丰富的创作实践对他以后的宋代文坛产生了积极的影响,但更为显著的,还在于他强烈执着的爱国主义精神方面。他的诗文作品,对遭受异族压迫的人民是莫大的精神鼓舞。每当民族的生死存亡关头,人们都会情不自禁地想起这位在自己85岁的生命历程中深切关注祖国命运的诗人。(刘晓雪 )

注:本文参考书目《宋史》《四朝闻见录》

请输入验证码