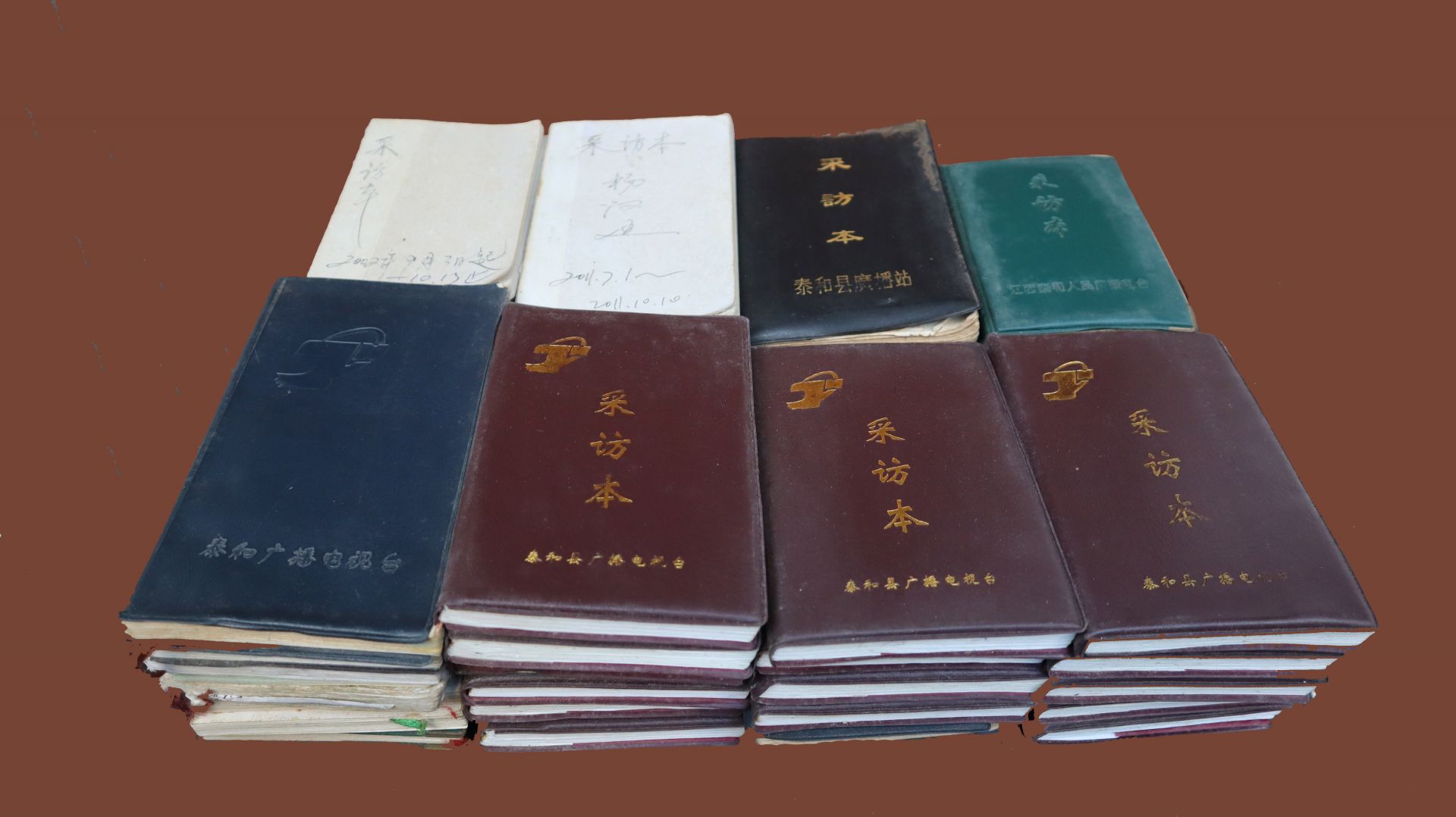

保留的近百本采访笔记

今年是我从事新闻工作30周年,曾经有人问我:你是怎样当上记者的?我说:源于一篇新闻报道。

1986年12月下旬的一天,在江西省吉安市泰和县老营盘学校任教的我,看到中国青年报上有一个栏目叫做《希望de田野》,上面报道的都是农村青年关心的事,反映的是他们的酸甜苦辣。想到初中毕业在家的弟弟,想干一番事业,走脱贫致富道路,由于农村普遍存在的安贫守旧、怕担风险、迷信命运的思想,与父辈们的观念发生冲突,倍感苦恼时,我产生了向中国青年报写一篇稿件的强烈冲动。于是在一个深夜,我备完课改完作业,以我弟弟的名义写了一篇题为《我真不愿这么过下去》的稿件,第二天到乡邮电所用信封寄了出去,没想到中国青年报1987年1月2日第3版《希望de田野》副刊全文刊登了。因为这是我平生第一次投稿,而且一投就刊登在中央级大报上,当时既高兴又激动,连续几个夜晚都睡不好。每天晚上只要一躺下,脑海里就浮现出中国青年报,同时一遍又一遍地默念自己的文章,到后来我已经把这篇文章背得滚瓜烂熟了。

在泰和县林业局雪山林场造林现场采访

第一篇文章的发表,增强了我写作新闻的信心和勇气,激发了我的写作热情。之后我每年都要写二三十篇稿件投往中国青年报,每年都能刊登一两篇。那时的报纸都是对开四版,要上一篇稿件相当困难。全县每年在指定的中央级十大报刊上发表新闻稿件不超过10篇,而且我在中国青年报发表的第一篇新闻作品,又填补了泰和县在该报上稿的空白,因此我受到县委宣传部的关注。每年全县宣传工作会议和通讯员培训班,部里都会通知我参加。1990年8月22日,我撰写的通讯《不干出样子来不下山》在中国青年报三版头条刊登,在全县产生了较大的影响。1991年8月,泰和县广播站需要两位记者,我有幸被选中,从此走上了专业记者的道路。

在“十三五”江西省贫困村——泰和县老营盘镇富足村蹲点采访

在泰和县广播站,我除了三个星期轮流当一周广播节目编辑外,其余时间就是下乡采访写稿,然后往上级报刊、广播电台投稿。那时能够在市一级报纸发表或电台播出一篇稿件都感到非常兴奋。后来,我先后在泰和县广播电台、泰和县广播电视台、泰和县融媒体中心从事记者和编审工作,一直工作到现在,整整30年。

在别人看来,干记者这一行经常东奔西跑,轻松又潇洒。然而其中滋味只有记者自己知道。可以说,每篇稿件都是记者呕心沥血的结晶,每件作品背后都有一个难忘的故事。

在澄江镇东门村田间地头采访农技人员

1998年8月4日,我和一位同事乘坐一辆吉普车赴五六十公里远的苑前乡采访。出发不到一个小时,汽车不慎翻入公路左侧三四米深的荒草地里,四轮朝天,当时头脑一片空白,待清醒后从车窗爬出来,才发现双手肘关节和右腿膝关节七八处受伤出血。车内共七个人,只有我受伤最严重。想起刚才发生的一切,大家的心还在扑扑乱跳。是打回头还是继续前行,同车的苑前乡领导要求我立即回县里医院去诊断或休息,我说:“受了点小伤,上点药就没事,还是按计划行事吧。”于是他们立即与乡里联系,一个小时后乡里派来两辆车把我们接到了苑前乡。我在乡卫生院上了一点药,包扎好伤口,就投入到采访拍摄中。这一天,我们采访拍摄了两条电视新闻《苑前乡组织乡机关干部军训》和《苑前乡公开选拔村小学校长》,直到晚上八点才返回县城。

在西气东输隧道施工现场采访

30年的记者生涯,让我深深懂得,只有深入实际,深入生活,深入群众,才能写出接地气有温度的作品。

1997年8月的一天,我和宣传部一位干事来到冠朝乡东村村党支部书记杨文光家进行采访。杨文光向我们介绍了村干部怎样勤俭持家,村里如何兴办村办企业,壮大集体经济,还特地介绍了他怎样顶住各种压力,绿化5200亩荒山办林场的事迹。当天回到台里后,我考虑到如果面面俱到写一篇稿子,势必冲淡文章主题,应该专门写他兴办林场绿化荒山的事。为了获得更多的素材,之后我又独自一人前往东村,准备和杨文光一起生活劳动两三天,当时正值“双抢”,杨文光很忙,只答应陪我一天去林场实地察看。烈日当头,气温高达35度!当时我没戴草帽,和他各骑一辆自行车,来到三公里外的林场,然后步行上山。杨文光触景生情,不时向我介绍当时情况,我一边听一边记录,掌握了不少细节,返回杨文光家时已是下午3点钟,我又渴又饿,喝了不少生水,结果引起肠胃不适,在附近医疗室拿了一些药丸服用,接着继续采访杨文光。晚上我睡在村部,没有蚊帐,虽然点了蚊香,仍然蚊子成群,无法入眠。回到台里后,我又熬了五个夜晚,写成了一篇2000多字的通讯《杨文光和5200亩湿地松》,在井冈山报头版头条发表,获得同行好评,被大家称作是一篇有着真情实感的好文章。

媒体记者在福建省长泰县革命烈士陵园采访林胜钊烈士战友 杨汉廷摄

2013年4月5日,大江网发表了一篇《英烈长眠松柏间,林胜钊烈士的亲人你们在哪里?》的文章,得知林胜钊烈士的家在泰和县后,我立即与县武装部、县民政局工作人员联系,请求他们帮助查找烈士亲人。随后我陪同烈士亲人到民政局、档案馆查找烈士生前资料和图片,并进行采访报道。5月7日,林胜钊烈士的亲人和战友来到福建省长泰县革命烈士陵园祭奠烈士,我又跟随他们进行了拍摄采访。两次采写的多篇新闻刊登在省市县报刊网站上,并在市县电台和电视台播出,引起社会较大反响。其中电视新闻《迟到半个世纪的祭奠》(上、中、下)获得2013年度吉安广播电视奖系列报道一等奖。

在昌赣客专泰和县塘下特大桥29米高的桥墩上采访

“如果你拍得不够好,是因为你离得不够近”。这是战地摄影记者罗伯特·卡帕说过的一句最著名的话。的确,要想获得第一手资料,就必须深入现场。不入虎穴,焉得虎子?

2012年3月9日,泰和县万合镇大棚村、赤溪村2000多名村民被洪水围困,我乘坐装满救灾食品的冲锋舟冒雨深入灾区,我一只手撑伞一只手拍摄,既要保护摄像机,又要拍摄沿途灾情。水下有荆棘藤蔓、田埂河岸,水上有电杆电线、树杆树枝,冲锋舟稍有不慎就有可能倾覆,最后经过近30分钟时间才把食品送到灾民手中。这次我采写、拍摄的防汛救灾稿件分别在中央电视台新闻频道和中文国际频道多次播出,中国网络电视台、人民网人民电视、新浪视频、凤凰视频也进行了转载。

跟随泰和县人武部官兵前往灾区沙村镇抗洪抢险

2013年7月14日,受台风“苏力”影响,泰和县持续强降暴雨,导致沙村、冠朝、塘洲等乡镇被淹,村民被围困。我随同县人武部官兵赶赴重灾区沙村,乘坐冲锋舟去村庄转移受困群众。由于受淹村庄地形复杂,洪水湍急,冲锋舟难以控制,多次遇险,但我还是坚持拍摄到一些素材。冲锋舟在洪水中转了好几圈后最终靠岸,大家悬着的心才安定下来。后来,县人武部官兵改用其他办法将受困群众全部转移出来了。为了尽快把文稿和视频传给上级电视台,我在当地找了一家照相馆,借用馆里的电脑设备进行传输,直到下午三点多钟才匆匆叫了一份快餐充饥。在返回的路上,看到下游的冠朝、塘洲大片村庄被淹,消防队员和当地干部群众正在紧急转移受困村民,我又停下来拍摄采访,直到晚上10点多钟才回家。回到家后来不及洗刷,整理采访同期声,撰写稿件,熬到凌晨三点多钟才睡觉。这次采访收获很大,我连续两天在中央电视台《新闻联播》和新闻频道上稿4篇。

在塘洲镇观赏竹基地采访

2017年9月,单位全面实行媒体融合,内部机构进行调整,我从新闻部来到编审部,负责新媒体和报纸的编审工作。在传播平台众多、专业人员严重缺乏的情况下,我每天加班加点地工作,从上午上班开始一直到晚上七八点甚至深夜才回家,节假日的大部分时间也奉献在岗位上。只要有空,我尽量外出采写稿件、拍摄短视频、做抖音,为的是尽快转型,做一名合格的全媒体记者编辑。

30年来,我走遍了全县所有的行政村,平均每年自采新闻稿件100多条。我牺牲了许多节假日时间,付出了不少心血和汗水,也收获了很多快乐和荣誉。我采写的新闻作品获得省市各种奖项20多个,其中江西新闻奖2个,江西广播电视奖3个,通讯《博士团遭“劫”记》获得2001年度江西报刊奖通讯类一等奖。2013年获得吉安市首届“十佳”记者(编辑、播音员、主持人)提名奖和全市新闻报道工作先进个人,去年被评为全县宣传思想文化工作先进个人。

在大型文艺演出现场拍摄

我将继续与时俱进,不断学习,把传统媒体的采编经验与新媒体技术紧密结合在一起,进一步增强“四力”,创作出更多接地气、冒热气、有温度、有深度、群众喜闻乐见的融媒体作品,为全面建设社会主义现代化国家、实现中华民族伟大复兴作出自己应有的贡献。

来源:江西学习平台

请输入验证码