清明上河图,中国十大传世名画之一。为北宋风俗画,北宋画家张择端仅见的存世精品,属国宝级文物,现藏于北京故宫博物院。

清明上河图宽24.8厘米、长528.7厘米,绢本设色。作品以长卷形式,采用散点透视构图法,生动记录了中国十二世纪北宋都城东京(又称汴京,今河南开封)的城市面貌和当时社会各阶层人民的生活状况,是北宋时期都城汴京当年繁荣的见证,也是北宋城市经济情况的写照。这在中国乃至世界绘画史上都是独一无二的。在五米多长的画卷里,共绘了数量庞大的各色人物,牛、骡、驴等牲畜,车、轿、大小船只,房屋、桥梁、城楼等各有特色,体现了宋代建筑的特征。具有很高的历史价值和艺术价值。

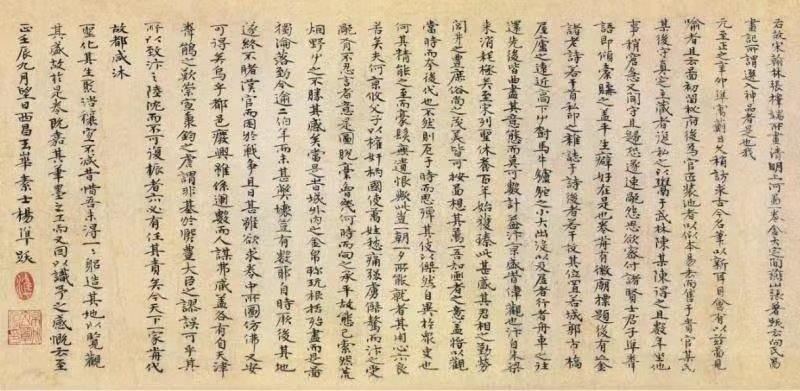

中国古人有在书籍、字画、碑贴上题跋的习惯,用于品评、鉴赏、考证与记事,国宝《清明上河图》上除了历代帝王的印玺外,共有13人14个题跋,其中两则显示,该画卷曾于元末在江西泰和收藏。

“向氏图画记,所谓选入神品者是也。我元至正之辛卯,准寓蓟日久,稍访求古今名笔,以新耳目。会有以兹图见喻者,且云:“图初留秘府,后为官匠装池者,以似本易去,而售于贵官某氏,某后守真定藏者复私之,以鬻于武林陈某,陈得之且数年,坐他事稍窘急,又闻守且归,恐遂速祸怨,思欲密付诸贤士君子。”准闻语,即倾橐购之,盖平生癖好在是也。卷前有徽庙标题,后有亡金诸老诗若干首,私印之杂志于诗后者若干枚。其位置,若城郭市桥屋庐之远近高下,草树马牛驴驼之小大出没,以及居者行者舟车之往还先后,皆曲尽其意态,而莫可数计,盖汴京盛时伟观也。汴自朱梁来,消耗极矣,至宋列圣,修养百年...至正壬辰九月望日西昌玉华素士杨准跋。”

该题跋出自元代泰和人杨准,2011年,学者周罗吉在《清明上河图里的故事》一书中,误将其记为四川西昌人。据笔者考证,杨准,字公寿,号玉华居士,元末太和州(今泰和县)坊郭城东人,进士杨景行之子,明重臣杨士奇叔祖父,元代大儒吴澄(江西乐安人)门下弟子,履行修结,文章高古,著有《虞道园集》,曾为太仆危素推重,著修宋辽金三史,不就。

《清明上河图》原藏于宋室皇宫,后经民间流转被元人收入皇宫。《清明上河图》入元宫后,长期与其他画作一起被冷落到秘书监内。到元朝后期至正年间(1335-1368年),元宫内一裱匠用临本换真本,将《清明上河图》真迹从宫中盗出来,并随即卖给了朝内一酷爱书画的显官。显官得画不久却被派往真定(今河北正定县)驻守。显官府内负责保管此画的人,又趁机将画盗出,卖给了杭州人陈某。陈某存数年后,听说显官将从真定归京,情急之下便打算卖掉《清明上河图》,以免惹祸。至正十一年(1351年),客居北京的江西人杨准,听到这一消息,急忙登门买画。一番交涉之下,杨准以倾囊之资购回《清明上河图》,便借故回乡。次年(1353年),杨准将得图经过录在图后裱纸上。翌年,杨准家忽然来了一位贵客,杨准一见喜出望外。来客是江西新喻(今新余县)人刘汉。刘汉在书画界也是个小有名气的鉴赏行家,与杨准相交甚厚。杨准忙将《清明上河图》拿出来与好友共赏。刘汉见图后震惊无比,在杨准跋后再题一跋,称图是“稀世珍玩”,要杨准的后代世世珍藏。

“余自幼喜画学,业之四十年,平生所见古今画,以轴计者,奚啻累千百,其精粗高下,要皆各擅一绝,往往不能兼备。壬辰秋,避地来西昌,杨君公平以余之专门也,出所藏清明上河图以示。其市桥郭径、舟车邑屋、草树马牛,以及于衣冠之出没远近,无一不臻其妙。余熟视再四,然后知宇宙间精艺绝伦,有如此者。向氏所谓选入神品,诚非虚语,而或者犹以井蛙之见,妄加疵额,甚矣其不知子都之姣,而亦何足为是图轻重哉。鸣呼,此希世玩也,为杨氏子若孙者,当珍袭之。至正甲午正月望,新喻刘汉谨跋。”

刘汉,今江西新余人,元代新余一带著名画师。至正十二年(1352年)二月,红巾军大举攻赣,太和元兵与地方士绅严兵保境,牢固控制吉安以下赣江河段,西援龙泉、万安,东拒安福、新余,保证了吉安大部不失,尚属安定。刘汉遂从新余逃至泰和避乱。

然而世事难料,就在刘汉在泰和见到《清明上河图》不久,至正十八年(1358年)九月,徐寿辉部将陈友谅遣熊天瑞攻陷太和州城,泰和旧志载:熊天瑞凶悍残暴,“既蹈太和,搜刮殆尽”,杨准为乱兵劫去,得热疾,狂躁不食七日而死。战乱中,该图卷落入静山周氏文府之手,至正二十五年(1365年)周文府携《清明上河图》前往江西永新上麓山拜访李祁(湖南茶陵人),请这位懂行的“状元公”留下新的一跋,国宝《清明上河图》又开始它新的奇幻漂泊之旅。(叶骏)

请输入验证码