引子·龙现

在泰和2200年建城史中,最传奇的莫过于“龙现”。

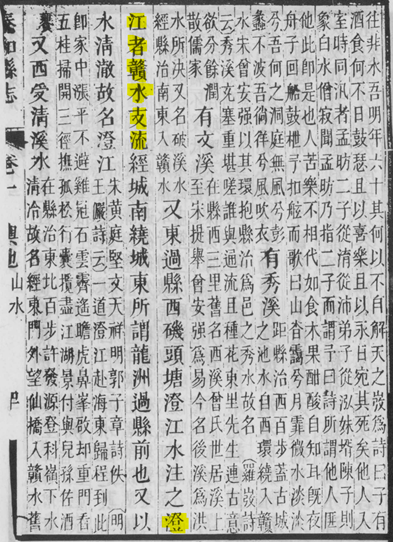

明万历《泰和舆图》

泰和首次出现“龙”,是在南北朝。梁大宝二年(551)六月,豫章内史陈霸先(后为陈朝开国皇帝)从南康起兵北伐侯景,抵达西昌县(泰和古称)时,一条“龙”在赣江上挡住大军的去处。

据《陈书》记载,这条龙“(龙)高五丈许,五彩鲜耀[1]”,陈霸先麾下的将士及西昌县百姓数万人都目睹了这一异象。《南史》载,陈霸先当时唤人取来一张胡床,高坐江阁中,忽然“神光满阁”,将阁楼廊庑照得通明,部将赵知礼在旁边见到这情形,连忙问陈发生了什么,陈笑而不答。不一会,“龙”自惭形愧,没入江中。

四百年后,又是一个分裂的时代,五代南唐保大年间(943~957),泰和百姓再次目击到“龙”。这条“龙”被一个年轻的僧人擒住[1],用僧衣的带子系在赣江高沤潭中,最后化为几座沙洲,其中最大一座名叫“龙洲”。年轻僧人泰和旧志记为“定光僧”,而在闽地,他有一个更响亮的名号,叫“定光古佛”。

本文便是讲述龙洲与后来澄江的故事。

一、谶出

僧与佛之间的距离,不啻唐三藏东土大唐到西天极乐的距离。

定光,五代至北宋初年的高僧,俗名郑自严,福建泉州同安人。11岁出家,17岁来到江西拜入庐陵青原山西峰圆净大师门下。在青原山,定光顿悟得道。后经泰和、梅县,到达武平南岩传教。传说大蟒猛虎见之,皆俯伏而去。乡人神之,争为筑庵。景德初住南康盘古山数年。郡守赵遂良闻之,敬请入汀郡,为其建庵于州衙后,以便往来交谈。遂良表闻于朝,赐“南安均庆院”匾额。宋真宗在汴京(河南开封)设御宴斋僧,定光应邀赴宴。大中祥符八年(1015)正月六日,定光坐化,终年82岁。僧众收其舍利遗骸塑为真相(肉身舍利),弟子收录遗偈计117首。

据南宋《临汀志》[2]记载,定光的神迹始于泰和。定光在青原得道后,居五载始离师门,赴泰和紫瑶山修炼。在经过泰和县城南门怀仁渡时,正值江水暴涨,人们都说江中有蜃龙作乱。定光念起佛偈,将偈投入江潭之中。蜃龙起,定光解下僧衣的带子,将蜃龙系住,龙的身躯化为数座沙洲,由西至东,依次称龙洲、金鱼洲、甑篦洲。降龙事毕,定光又神目四观,勘察泰和县地理,写下两首谶语,史称“龙洲谶”。

南宋周必大《太和县龙洲书院记》载:“西昌下临赣江,陈覇先入援梁室,驻军有龙跃之瑞…父老相传:洲过邑庭,魁出。”南宋地理总志《舆地纪胜》记:“龙洲,在太和县南,有谶云:龙洲过县前,太和出状元。”清《江右诗征》、清光绪《泰和县志》则称:龙洲谶其一:龙洲过县前,泰和出状元。龙洲接金鱼,泰和出相儒。龙洲接甑箟,泰和佐皇帝;其二:龙洲过县状元出,鱼坝添儿宰相生。雁塔鎍飞遭火劫,高匾钟声出公卿。

谶是“古代迷信的人指将要应验的预言、预兆”。上述各个版本的龙洲谶共同内容是:龙洲的区域扩大至县治前,泰和就会出状元、宰辅等各种人物。

定光生前,定光信仰在闽南、赣南、粤东北就已经兴起。定光殁后,苏东坡[3]、黄庭坚等纷纷撰写诗文赞叹,北宋官方更敕封其为“定光佛(燃灯佛)转世”。具有朴素唯物主义的泰和史家,却懒得理会这些,更不相信“龙”能幻化为龙洲的鬼话,清光绪《泰和县志》卷三十《仙释》记:僧定光,同安人。过邑怀仁渡,时水暴涨,人曰:“高沤潭有蜃出,为民害。”师投偈潭中,水退洲起,今龙洲是也。另清光绪《泰和县志》卷三十《寺观》载:怀仁庵,世传蛟为害,有僧定光过,解绦系蛟,絷于庵后高沤潭。同卷前后,一称蜃,一称蛟,均回避一个“龙”字。

二、谶验

泰和县城位于赣江的弯道,通过泥沙沉积形成江心洲,这是自然规律。并且随着时间的流逝,这些江心洲的面积会越来越大。以龙洲为例,其全盛时期,东至今八一路,西至今西门姚家,北至今光明路,南至今滨江大道。当其东部抵达八一路时,正当县治正南,这就是“龙洲过县前”,其时间大致在明永乐年间。

明永乐初,有一年风调雨顺,龙洲上一个多收了三五斗的姚老头想着吃饱吃好不能忘记永乐帝,于是背着泰和土产进京了。永乐帝刚坐稳侄儿的江山,高兴的收下姚老头带来的竹篙薯、土瓜,并回赠了金银。邑人杨士奇也在家中宴请了姚老头,姚絮絮叨叨说起龙洲即将“过县”,泰和会出状元,杨大人将来一定会当上宰相。杨士奇不以为然,咱大明朝哪来的宰相,但临别还应邀给老人写下赠诗:“南平桥外澄江畔,耕凿生涯乐有余。又说龙洲将过县,寄言乡邑务诗书[4]。”请老人告诫家乡人不要轻信谶语,要考状元当大官还是要多用功读书。

永乐十三年(1415)三月,留在南京辅佐太子的杨士奇收到北京行在公文,泰和城东陈循在北京高中状元。杨士奇想起姚老头的话,不禁也定光附体,也提笔写下一首谶诗:“龙洲过县千年谶,黄甲初登第一名,从此累累题榜首,东城迎喜过西城。”

谁料杨士奇也有“半仙”特质,六年后,泰和西门曾鹤龄果然高中状元,恰合“东城迎喜过西城”之谶。又过了三年,杨士奇为内阁辅臣,后来伴随着皇帝对内阁的日益倚重,阁臣们权柄日重,虽无宰相之名,却有宰相之实(明代泰和共产生4位内阁辅臣,其中2位首辅)。龙洲谶一一应验,堪称一奇。

明成化十四年(1478),泰和沙村曾彦高中状元,国子监祭酒罗璟对龙洲谶已经佩服得五体投地,写下一副对联:“十回虎榜魁天下,三应龙洲过县前。”

三、澄江河

澄江,中国文学典故。西晋时期(265-317),左思的《咏史诗八首》中首次出现“澄江”二字,“左眄澄江湘,右盻定羌胡。”南齐时期(479-502),宣城太守谢朓在《晚登三山还望京邑》诗中,写下“余霞散成绮,澄江静如练”千古传诵之名句,其后五百年间,无数诗人用“澄江”二字入诗,未有超越者,直到黄庭坚登快阁。

唐乾符元年(874),就在“龙现”的下游不远处,一定僧(原名如此)建了一座寺庙,叫福星寺。福星寺中有一座慈氏阁,用于供奉西方慈氏弥勒佛(县人讹传为观音)。这座阁在北宋初年,被太常博士沈遵以“阁之快,自得之谓”改名为“快阁”。

如果不出意外,快阁应当与陈霸先坐过的江阁一样消失在历史长河之中。然而北宋元丰年间,文豪黄庭坚出任泰和知县,元丰五年(1082)冬,他一首《登快阁》改变了快阁的命运。

痴儿了却公家事,快阁东西倚晚晴。落木千山天远大,澄江一道月分明。朱弦已为佳人绝,青眼聊因美酒横。万里归船弄长笛,此心吾与白鸥盟。

这首诗中用了“晚睛”(谢朓诗)、“天远大”(杜甫诗)、“澄江”(谢朓诗)、“月分明” (谢朓诗)、“朱弦”(《吕氏春秋》)、“青眼”(《晋书》)、“白鸥盟”等7处文学典故。其中“澄江”是最易被人忽略的一处。

不少人称,澄江是赣江泰和段的别称,大错特错。

翻开宋代至明代现存所有的地理志、地方志,泰和乃至吉安府没有一条叫澄江的江,也没有赣江别名澄江的记载。周必大《太和县龙洲书院记》,开篇便是“西昌下临赣江”;明《永乐大典》所存明初《泰和县志》亦言:“(泰和)县城,城高一丈二尺,厚八尺,周回五里,南临赣江[5]。”显然,泰和城池之下即赣江。

明代至清初,随着龙洲、金鱼洲、甑箟等洲相继联接成片,赣江县城段实质形成南北两条水道,南边水道更宽被视为赣江干流,北边水道更窄被视为赣江支流。直到清康熙年间,顾祖禹在《读史方舆纪要》中才首度将赣江泰和段别称为澄江:“(赣江泰和段)水流澄澈,故县有澄江之名。江中有洲,曰龙洲,在县治南。”清乾隆《泰和县志》采信了该提法:“(赣江泰和段)一曰(又称)澄江,赣河滩石峻险,经泰和水愈清澈,故名。”清道光《泰和县志》更将“澄江”作赣江的别名,标注在舆图上。

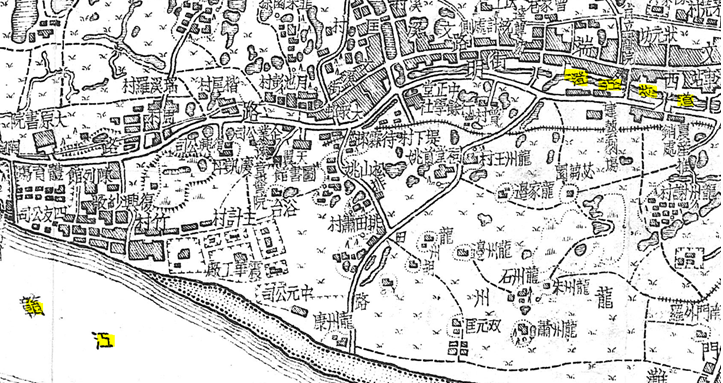

清道光《泰和县志·舆图》(局部)

问题来了,南北两条水道既然已成干支流形态,支流也应该有个名字。澄江这个文化符号用作赣江别名纯属资源浪费,于是清同治、光绪年间,重修《泰和县志》修正道:“澄江者,赣水支流。经城南绕城东,所谓龙洲过县前也。又以水清澈,故名澄江。”澄江这一名称自此正式赋予给今澄江河,澄江从文学上的澄江转变为具体的地理实体名称,沿用至今。

清光绪《泰和县志·舆图》(局部)

清光绪《泰和县志》卷一《舆地》

民国时期,澄江河上游断流,成为一段段故道,龙洲、金鱼、甑箟洲与北侧陆地相连,这次变迁大概已超出定光僧“演算”。

从上述文献不难看出,清代以前的澄江仅是文学上的澄江;清初,澄江始为赣江泰和段的别称;清末,澄江最终正式成为地理实体名称,且特指今澄江河。

2016年,澄江河治理改造项目启动,断流近百年澄江故道再度焕发勃勃生机,有关龙洲、澄江的传奇故事又展开了新的篇章。

1944年省会泰和《泰和近郊图》

注释:

[1] 杨士奇:《龙洲姚老人献山薯土瓜,获受恩赏,临归乞诗走笔书三绝句》

[1] 《陈书》卷一《高祖上》:六月,高祖发自南康。南康赣石旧有二十四滩,滩多巨石,行旅者以为难。高祖之发也,水暴起数丈,三百里间巨石皆没。进军顿西昌,有龙见于水滨,高五丈许,五采鲜耀,军民观者数万人。另《南史》卷九《陈本纪上》:…观者数万人。帝又尝独坐胡床于阁下,忽有神光满阁,廊庑之间,并得相见。赵知礼侍侧,怪而问帝,帝笑不答。

[2] 南宋《临汀志》:(定光)渡太和县怀仁江(应为渡之讹),时水暴涨,彼人曰:江有蜃为民害。师乃写偈投潭中,水退沙雍,今号龙洲。

[3] 苏轼《定光古佛像赞》:定光古佛,不显其光,古锥透穿,大千为囊。卧像出家,西峰参道,亦俗亦真,一体三宝。南安石窟,开甘露门,异类中住,无天中尊。彼逆我顺,彼顺我逆,过即追求,虚空鸟集。驱使草木,教诲蛇虎,愁霖出日,枯旱下雨,无男得男,无女得女。法法如是,谁夺谁与?令若威怒,免我伽梨,既而释之,遂终白衣,寿帽素履,发鬓皤皤。寿八十二,与世同波。穷崖草木,枯腊风雨。七闽香火,家以为祖。萨埵御天,宋有万姓。乃锡象服,名曰定应

[4] 杨士奇:《龙洲姚老人献山薯土瓜,获受恩赏,临归乞诗走笔书三绝句》

[5] 《永乐大典》册90卷8092页

请输入验证码