西昌古地,文韵流长,

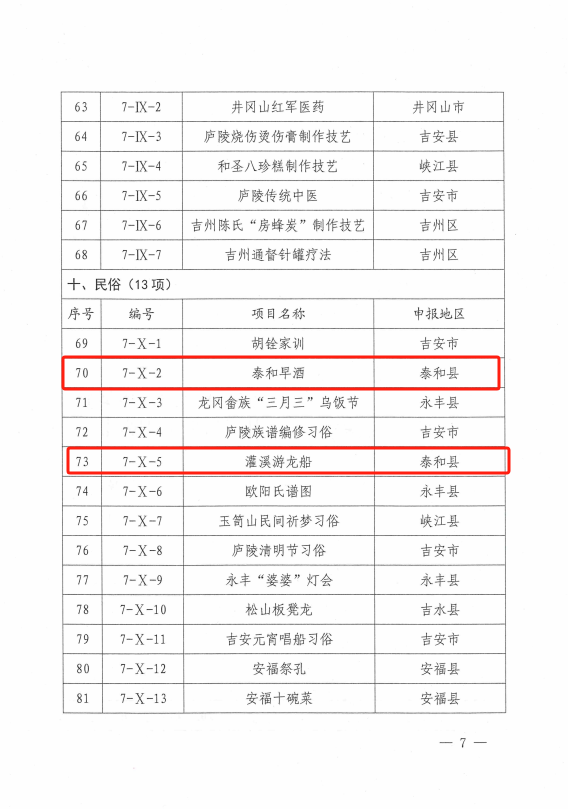

近日,吉安市人民政府公布了

吉安市第七批市级非物质文化遗产代表性项目名录,

泰和县新增12个非遗项目。

入选数量位于全市前列。

截止目前,泰和现有非遗代表性项目名录91个,涵盖民间文学,传统音乐,传统舞蹈,传统戏剧,传统体育、游艺与杂技,传统美术,传统技艺,传统医药,民俗九大门类,其中国家级非遗代表性项目名录1个;省级非遗代表性项目名录6个;市级非遗代表性项目名录更新至19个。

快阁的故事

快阁雄踞在江西省吉安市泰和城区东侧的泰和中学校园内。这座阁楼始建于唐代乾符元年(874),距今已有一千一百多年的历史。它初为奉祀西方慈氏(俗称观音大士)之所,名“慈氏阁”。宋初太常博士沈遵任泰和县令期间,因政通人和、百姓安居乐业,常登阁远眺,心旷神怡,遂易名“快阁”。史称:“阁曰快,自得之谓也”。

宋初,太常博士沈遵曾任泰和县令时,政通人和,百姓安居乐业。沈遵尝登阁远眺,觉心旷神怡,遂易名为“快阁”,即让人快哉、怡然自得之楼阁。至明朝时与盟鸥馆、山谷祠等建筑,构成“西昌八景”之一的“快阁盟鸥”。

桥头腊八酒

桥头镇位于江西省吉安市泰和县西部,井冈山脚下,全镇现有人口1.5万,面积253平方公里,是泰和县国土面积最大的乡镇。桥头腊八酒的酿制是从每年的立冬开始,秋收后的糯谷经过本地的碾房简单去壳后,便可用来制酒。粗碾去壳后的糯米颜色并不亮白,有着淡淡的黄色,甚至还有少许杂色,但正是这种简单去壳,才保留了糯谷中原有的蛋白质、脂肪、碳水化合物、纤维素,及人体需要的各种矿物质和维生素等营养素。因为这些都主要分布在谷物的糊粉层和胚芽中,现代化精加工是会大量破坏其含量的。

桥头腊八酒不仅深受当地人的喜爱,还远销全国各地,目前已成为当地群众一项致富的好项目。

灌溪游龙船

泰和县灌溪镇位于江西省泰和县东部。灌溪游龙船活动起源于战国,盛于唐宋,是灌溪人纪念屈原,告慰先贤,拜神祭祖,祈求风调雨顺,国泰民安的一种民间自发组织开展的民俗活动。当地人口口相传:“天下龙船两艘半,我们这里有一艘”。其保存的千年古船形制完好,造型生动自然,具有较高的艺术价值。在过去,灌溪人抬着这艘古船,在新年之际,游龙船,闹新年,告先贤,祭祖先,求吉祥,是一项地方盛事。

到了近代,传承依旧在延续,灌溪游龙船仪式包括出行、划船、游船、送神几部分。唯一的不同之处是,过去的仪式是从正月初六一直到二月二龙抬头结束,由于时代变迁,形式简化,提前到正月十五结束。

一鸣书画装裱技艺

一鸣书画装裱技艺起源于江西省泰和县。传承人李世铭毕业于江西师范大学。学生时代的他对书画装裱产生了浓厚的兴趣,为此他南上北下,先后来到上海、广州、深圳、北京等地,让自己的装裱技艺得到了充分提高,也为他的书画装裱这一非遗传承奠定了坚实的基础。

如今李世铭的装裱技术得到了大众的肯定,其装裱、修复的书画作品有数千件,如吴祖郊先生的国画《奔牛图》、尹承志书法的《海是龙世界》、王健、周振贵、张敬津等名家许多作品,值得一提的是名画《江山如此多娇》修复:当时客户的画中间已经有裂缝,在李世铭、赵世鑫等传承人的修复下,最终画作完好如初。也体现了一鸣书画装裱技艺的高超精妙。

泰和剪纸

泰和古称西昌,东汉末年建县,至今已有2000多年的历史,文化底蕴深厚,民间工艺源远流长。泰和剪纸从最日常的生活和自然界汲取创作的丰富养份,取材多为吉祥喜庆、福禄寿诞、五谷丰登、六畜兴旺、鸟兽花草,以生动、夸张、变形等手法和简练的线条,作出富有装饰性的艺术形象,生动的体现了人民群众朴实、纯真的思想感情和审美情趣,寄托了百姓祈愿风调雨顺、吉庆平安的美好愿望。

泰和剪纸,其作品大多根据民间习俗和当地个人审美喜好,在传统的剪纸的基础上,超越仅为装饰作用的应用范围而创作。如今,剪纸艺术种类繁多,有黑白剪纸、套色剪纸、分色剪纸等形式,其突出的特点是精美雅致、构图完美、线条刚劲,注重线面结合,在严谨中见灵巧,在精细中见匠心。

泰和乌鸡加工制作技艺

泰和乌鸡,性情温顺,体躯短矮,骨骼纤细,头长且小,颈短,具有显著而独特的外貌特征与生物等特征,极易与其他品种区别。泰和乌鸡有十大特征:丝毛,缨头,丛冠,绿耳,胡须,毛腿,五爪,乌皮,乌骨,乌肉。泰和乌鸡是著名的饮食药用鸡,全身均可入药,骨、肉及内脏均有药用价值,可以配成多种成药和方剂。李时珍《本草纲目》中有"泰和乌鸡甘平无毒,益助阳气,滋阴补肾,治心绞痛,和酒五合服之"等记载;清代初期汪昂所著《本草备要》一书中,有"泰和乌骨鸡补虚劳,甘平,鸡属木,骨黑者属水,得水木之精气,故能益肝肾,退热补虚,男用雌,女用雄"等记载;《中国医学辞典》和《辞海》中,均称泰和乌鸡是我国珍贵的药用品种,具有入药治病的作用;《中国药用动物志》亦记述:泰和乌鸡具有补肝肾、益气血、清虚热的功能,主治遗精,久泻久痢,消渴,赤白带下,骨蒸劳热等。以泰和乌鸡为原料生产的"乌鸡白凤丸"闻名遐迩,泰和乌鸡治病验方及疗效更是令医学界追崇。

畲族银器制作技艺

畲族,是一个古老的民族,畲族人民坚信着自己是凤凰的后代。畲族有自己的语言,却没有文字,于是畲族人以畲族银器作为触摸自己族群历史的文化物证。在社会的变迁中,畲银亦多次遭遇曲折,时盛时衰,但一线命脉始终不绝。2014年畲族银器锻造技艺被列入第四批国家级非物质文化遗产,其命运开启了新的历程。

畲族人民崇尚银饰、银器,无论是出生、婚丧嫁娶等人生重大日子和民族传统节日、盛事,还是日常生产生活,畲家人与银器、银饰密不可分。畲族人使用银器可以追溯到元明时期,由于没有文字,他们会把对生活的祝福及景仰大多都镌刻在银饰上,其间蕴含着吉祥平安的美好祝福,由此形成了畲族历代对银器的制作极为重视,独特的工艺手法体现出银器的完美装饰效果。

相比别的少数民族银器的富丽奢华,畲族银器就相对要低调简朴很多。不只是纹饰这么简单,不仅注重造型和美感,更要包含丰富的传统文化内涵。形式上表现为造型奇巧独特、纹饰雕工细腻精美。畲族银饰在工艺上追求畲族文化纯朴、粗犷、神秘的色彩,并通过银料纯度和银坯厚度的控制,提升银料的延展性,从而提高银器的表现力,在银器表面光亮度处理和保洁方面,采用畲族独门工艺,使得银器能够长期保持天然色泽。

灌溪传统人物造像

泰和县灌溪镇位于江西省泰和县东部。灌溪传统人物造像艺术性强,它以浮雕技艺为主,设计上采取散点透视、鸟瞰式透视等构图,布局丰满,散而不松,多而不乱,层次分明,主题突出,故事情节性强。各种菩萨皆用樟木雕刻而成。运用灌溪传统人物造像技艺雕刻的姜子牙、财神、送子观音、观音坐莲都栩栩如生。菩萨头戴花冠,面目清秀,神态安详,双目下视,似以无限悲悯的神情关注着人间。因而深受农村群众喜爱。

灌溪传统人物造像经过漫长的艺术积累,集民间工艺之朴实、宗教艺术之奇幻、文人艺术之清雅于一家,采用镂空雕、浮雕、浅浮雕、圆雕等多种手法,尤以镂空见长。人物造像一般采用柔性造型的方式,即运用感性、动态的线和面,尽量避免出现静止、刚性的直线所构成的造型,具有一种节奏和韵律的美。运用这种技艺雕刻的各类家具都装饰得当,雕刻精细,很受欢迎。

泰和采茶戏

泰和采茶戏的前身是明清时期流行于泰和乡村的“三角班”。1958年,泰和县采茶剧团成立。多年来一直从事采茶戏创作演出。代表作有反映农村政策的《财政惠农一卡通》、反映林改的《明月挂林梢》、反映土地管理的《老倔头做稍桌》、反映廉政建设的《清风明月》。

泰和采茶戏成果丰硕:现代采茶戏《井台》获全国第十一届“群星奖”金奖;现代戏《狗肉飘香》获江西省第三届玉茗花演出一等奖,现代采茶戏《桂花院》获全省“优秀剧目下乡演出超百场奖”,现代小戏《广场与马》获全国第十三届群星奖江西选拔赛区戏剧类成年组一等奖,小戏《柚子树下》获第七届江西省“玉茗花”音乐创作奖。小戏《苟生办酒》获全省“创新创业、共建和谐”小戏调演剧目二等奖。与吉安市采茶剧团联合演出的大型采茶戏《角色》参加全省“相约春天——2009新春展演季”公益大型展演获优秀演出奖,并被省委宣传部、省文化厅列为江西省申报中宣部第十一届“五个一工程”奖推荐剧目。

泰和早酒

泰和早酒是指当地人民喝"早酒"的一种风俗习惯。该风俗最初来源于农村,炎热夏季,庄稼人趁着清晨凉爽早早下地干活,忙到上午9、10点钟才吃早饭是常有之事,在农村早饭都要准备几个炒菜,吃几大碗饭,还要喝上几两酒活活血、解解乏,久而久之,农村就有了喝"早酒"的习惯。"早酒一喝,抖擞一天。"说的就是这个理。

泰和早酒的摊子或馆子一般置于农贸市场旁边,一是顾客买菜方便,客人们自己去购买食材,想吃什么就买什么;二是食材新鲜丰富,清晨时分,肉摊上卖的猪肉、牛肉还热乎、鱼儿活蹦乱跳,省了钱还享受了讨价还价的乐趣,早酒店老板只收每盘10元到20元的加工费。当然,店家也准备了食材让你点:桥头豆腐、香菇、山野菜,沙村“肚包狗”、牛血,苑前牛骨牛杂汤、螺溪红烧牛排牛脚牛尾巴,沿溪河鱼混搭、南溪红烧乌鸡、上圯石鸡炖火腿等等,这些农家菜已然成为泰和人民津津乐道的美味佳肴。

乌鸡酱油制作技艺

泰和县酱油的制作起源于1831年(清道光11年),泰和沿溪渡人从福建引进酱油制作工艺;1912年,泰和酱油在美国芝加哥国际酱油评选会获得优质奖。1946年,福州市恒升酱油店主林知书,林世祺父子来到泰和,改进制作技术,成立中福酱油厂,生产酱油、酱菜。1956年,成立泰和县酱食品厂,商标为“富强”酱油,2000年国省企业改制,更名为江西玉华调味品有限公司。2016年江西玉华调味品有限公司更名为江西省京露食品开发有限公司,传承人吴祖传,先后与制酱林世祺老师傅嫡系传承人林建华学习古法制酱工艺,深入探讨制作方法,在此基础上不断研发创新出新产品,结合泰和乌鸡的地理优势,研发出乌鸡酱油,在“富强”酱油的基础上上配以泰和乌骨鸡,制成营养丰富、香味醇美的乌鸡酱油。

黄蜡石雕刻技艺

赣江中段泰和县所产的黄蜡石。主要成份为石英,韧性强,坚硬致密,润滑细腻,质胜于玉,是亮丽的暖色调,其色泽稳定,经久不变,十分耐看。而当中的红色蜡石也让人感觉到热情奔放,那色彩,那形像配合得这么妙,没有半点人为的痕迹,配上合适的架座,再摆设于厅堂或几案之上,满室生辉,真是人见人叹奇,人见人喜欢。

澄江镇杏林村的艺术家喜爱黄腊石雕刻。古少龙的作品形状奇特多样,像鱼,像龟,像兔子,像松鼠;有的像网络;有的像花簇。真是鬼斧神工,唯妙唯绡,令人叹为观止。那色彩,那形像配合得这么妙,没有半点人为的痕迹,配上合适的架座,再摆设于厅堂或几案之上,满室生辉,真是人见人叹奇,人见人喜欢。而这黄蜡石大、中、小均有,大者逾吨,可置于园林,中者可放厅堂,可放几案,小者有拳头美石,可作手玩耍之石。

非遗传承人

同时

泰和文化馆胡飞飞、郑佳两位同志

被认定为

吉安市第六批市级非物质文化遗产项目

代表性传承人

胡飞飞

郑佳

来源:泰和文化馆

请输入验证码