名冠朝廷的古村——冠朝

泰和县冠朝镇冠朝村,是郭姓聚族而居的地方。郭姓,出自姬姓,为黄帝后裔,以封邑为氏。周初,周武王封其父之弟虢叔于虢,后来又封虢叔的裔孙序于阳曲(今山西太原市北部定襄县一带)。由此,号曰“號公”,因“虢”、“郭”音同,又称“郭公”。其后代就以郭为姓氏,虢叔为郭姓的受姓始祖。作为当代中国大姓之一,枝繁叶茂,尊荣显赫,在长达3000多年的历史演进中,形成了崇尚文武,务实进取,勤劳智慧,尊长爱幼,报本思源等具有明显家族文化特色的美德。

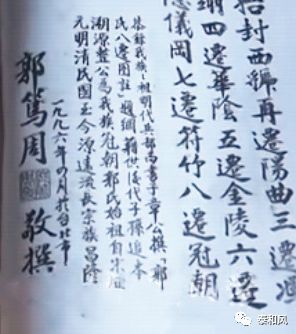

冠朝村有13个村民小组,15个自然村,70%的人姓郭。泰和大多数姓是五代崩乱之世自金陵而来。他们大多数是居住金陵的望族,移居泰和(古称西昌),实为避难安身。这样的背景使得泰和人的心态易于重迁安土,育人和谐相处,爱恋田园山水。而在相安无事的农耕的生存状态下,也就慢慢形成了耕读自守、诗书传家的社会风习。所以,大多数宗族谱系序中都特别强调“恭行仁义,不恃富贵”和“诗书传家,世代不替”的乡村文化教育精神。和所有的郭氏不断迁徙一样,冠朝郭氏经过了始封西虢,再迁阳曲,三迁冯翊、四迁华阴、五迁金陵、六迁隐仪冈、七迁符竹、八迁冠朝。史载:瞿公避黄巢乱隐居泰和,其子延嵩迁同区符竹村,符竹即今万安县高陂镇符竹村,全村郭姓,有150余户、1000余人。隋初至宋熙宁三年(1070年)万安属泰和县,1070年建县。瞿公后裔仅从符竹迁出而又繁衍成泱泱望族的就有五大家,后称符竹五派。就是层溪、竹溪、荐溪、涴溪和下驿。层溪,即今泰和县冠朝镇冠朝村。

冠朝村始建于北宋。境内四周低丘环绕,中部珠陵江河谷平原,地势由东南向西北倾斜,珠陵江由沙村入境,由东南流向西北汇入赣江。气候温暖多雨,土地肥沃,水源丰富,交通便利,319国道、京九铁路和万泰公路穿境而过。村落层次分明,溪水潺潺,是典型的江南农村。易名“冠朝“,还有一段佳话。文献这样记载:“泰和里名有层溪未尝有冠也。北宋景佑元年,村人郭佺、郭子美父子进京赶考同登进士。皇诰父子同科,名冠朝廷。因取以更其所居层溪里名曰冠朝里。自是四方开称冠朝里者。”(《四库全书》之《芳洲文集》卷之五)

当时的冠朝里隶属云亭乡,云亭乡包括现在的老营盘、上圯乡、水槎乡、沙村镇、冠朝镇和上模乡,现在的冠朝村即当初的层溪里,也即冠朝里,它是云亭乡的文化中心。在现在的冠朝中学院内,有村人创办的云亭书院。1925年,青年教师康纯、翁德阶等在此任教成立了泰和县第一个共产党小组,开始了革命活动。1930年至1934年间,这里大革命风起云涌,冠朝群众跟着共产党干革命,写下了壮丽诗篇。康纯、翁德阶以及他们在云亭书院的学生肖拔群,都为革命献出了生命。(黄从周 郭启珍)

编辑:蒋颖

请输入验证码