十八秀才出宏冈

泰和县冠朝镇圩北偏东四公里低丘下。前有小溪横过,原名横江,因方言“冈”与“江”同音,后谐音演称宏冈。北宋初,袁节从县城西门花园街迁此。

传说袁节有两个儿子,到了读书的时候,不喜读书而喜街头热闹。一有锣鼓钹铙,便趋之若鹜,袁节甚忧。一日,袁节顺珠陵江来到一地,见前有小溪横流,中有沃野百石,后有山岳耸立,茂林修竹,觉得此处正是耕读佳所,于是举家迁此。前有小溪横过,天赐佳名横江。

袁节守住这青山绿水,带着家人远离尘世喧嚣,两个儿子在幽静的环境中,刻苦攻读圣贤之书,果然均有出息。两个儿子具体得了什么功名,已经无从查考。但从宏冈村两个祠堂的堂名可窥一二:一名“复古堂”,一名“世恩堂”。立志复古,感念世恩,由此推断,袁节的两个儿子,出息得不错。

十八秀才出宏冈 | |

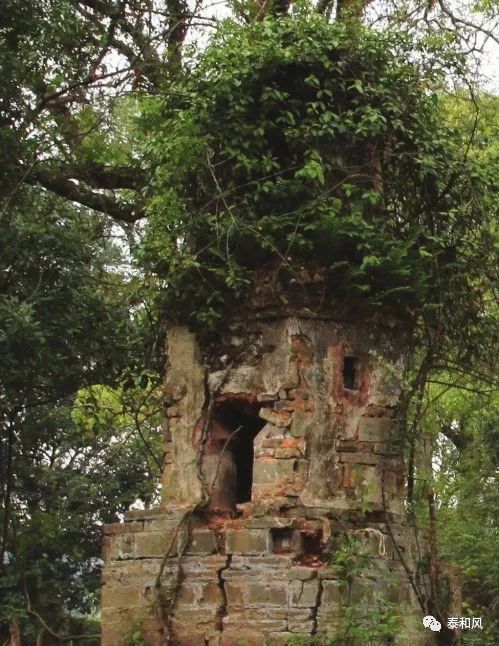

惜字塔 |  |

惜字塔,亦称为惜字楼、焚字库、焚纸楼。台湾多称圣迹亭,四川称字库、文风塔、文峰塔,客家地区称敬字亭。与用于烧金银纸的金炉不同,惜字塔是用于烧毁书有文字的纸张的地方,是古人“敬惜字纸”理念的体现之一。受科举制度影响,古人认为文字是神圣和崇高的,写在纸上的文字,不能随意亵渎。即使是废字纸,也必须诚心敬意地烧掉。据说袁家私塾的老先生还写了一首惜字塔诗,让袁氏族人传唱。诗曰“世间字纸藏经同,见者须当付火中。或置长流清净处,自然福禄永无穷”。宏冈惜字塔依史料所载始建于宋末,清初有翻新。每值县试,袁家人必亲送子弟入校场,后提筐至各号拾字纸焚于库内,其敬惜字纸如此,十八秀才出宏冈,也在情理之中。 | |

十八秀才出宏冈,最精彩的当数开国将军袁佩爵。 袁佩爵(1914年-1972年)曾用名袁能钟、袁润生。少年就读于设在本村世恩堂中的私塾,勤奋聪慧,能双手握管,笔走龙蛇。1932年加入中国共产主义青年团。1933年参加红军。土地革命战争时期,袁佩爵任少共国际师3团技术书记、师政治部技术书记,中央军委总政治部秘书科科长。参加了长征;抗日战争时期,任抗大二分校支队政治指导员,大队政治处主任,晋察冀军区第3军分区教导大队政治委员;解放战争时期,任晋察冀军区第2军分区政治部主任,晋察冀野战军旅代政治委员,第4纵政治部副主任,第19兵团64军190师代政治委员。参加了清风店、石家庄、太原等战役;1951年参加抗美援朝作战,任中国人民志愿军第64军政治部主任,第64军副政治委员。回国后,历任中国人民解放军第64军政治委员,旅大警备区副政治委员、政治委员。1955年被授予少将军衔。1972年2月逝世。文武双全的袁将军戎马倥偬,从离开家乡后,只回老家一次。将军有六子一女,子女在军界、政界颇有建树。其女袁超英,生于“赶英超美”年代,据说名字为毛主席所取。( 黄从周、胡龙山) | |

请输入验证码