美丽螺溪

赴一场历史与文化之约

一砖一瓦藏着精工巧匠

一枝一叶淌着脉络渊源

古朴典雅的老屋

庄严神圣的祠堂

精神矍铄的老者

光滑透亮的鹅卵石小道

悠悠流淌的牛吼河水

……

今日,跟着小编一起

与螺溪赴一场历史与文化之约吧!

▼

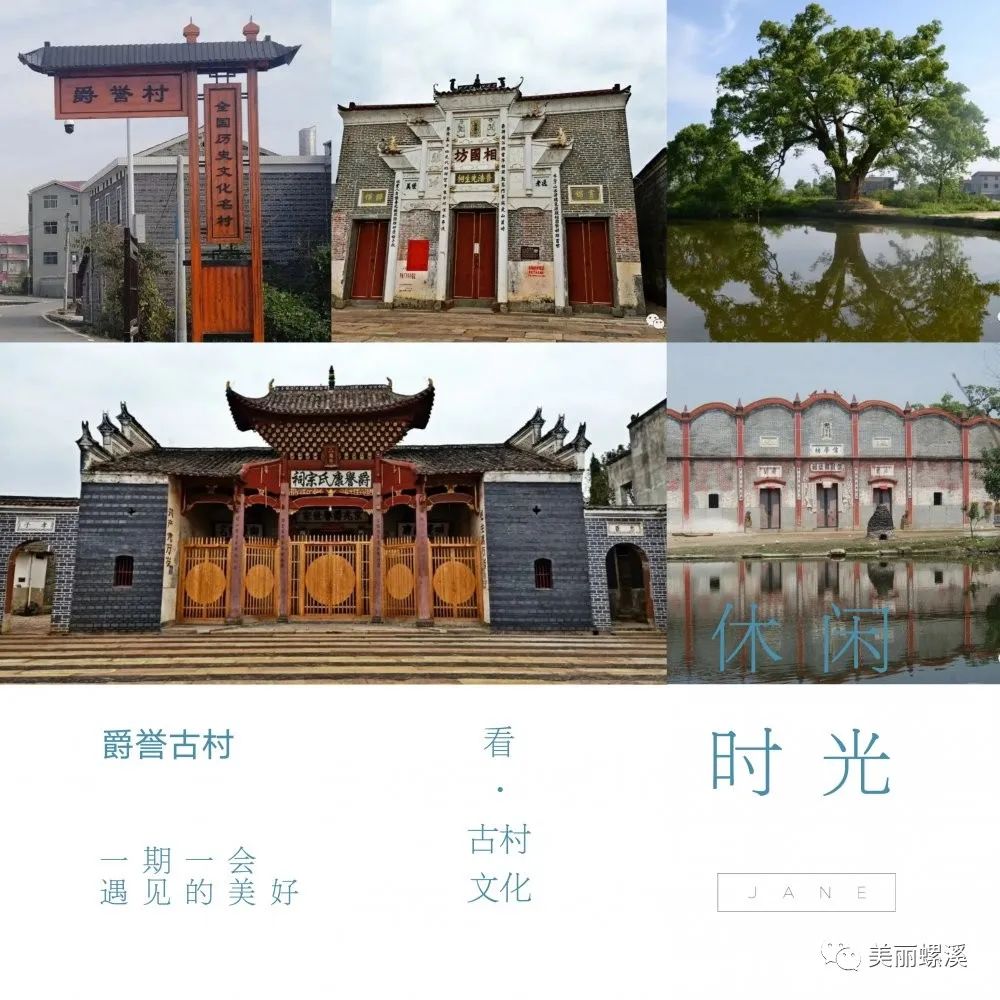

爵誉古村

爵誉村

●位于泰和县螺溪镇。

原名叫“龙源村”,始建于南唐,至今已有一千余年。得宋仁宗关注,被誉为"爵崇誉隆",村名遂演变为“爵誉”,沿用至今。

●村里古建筑错落有致,规模宏大,飞檐翘角,颇具江南建筑的风格。曾有始建于宋、明、清三朝的大小古祠近50座、庙宇20座,现存20多座宗祠和庙宇。还有大量保存完好的古民居。

●人文历史源远流长,人オ辈出。据统计,历代中进士者共有42人,近年来获得博士学位或出国留学人员达15人。

2016年住建部公布爵誉村为第四批中国传统村落。

2019年1月,爵誉村入选第七批中国历史文化名村。

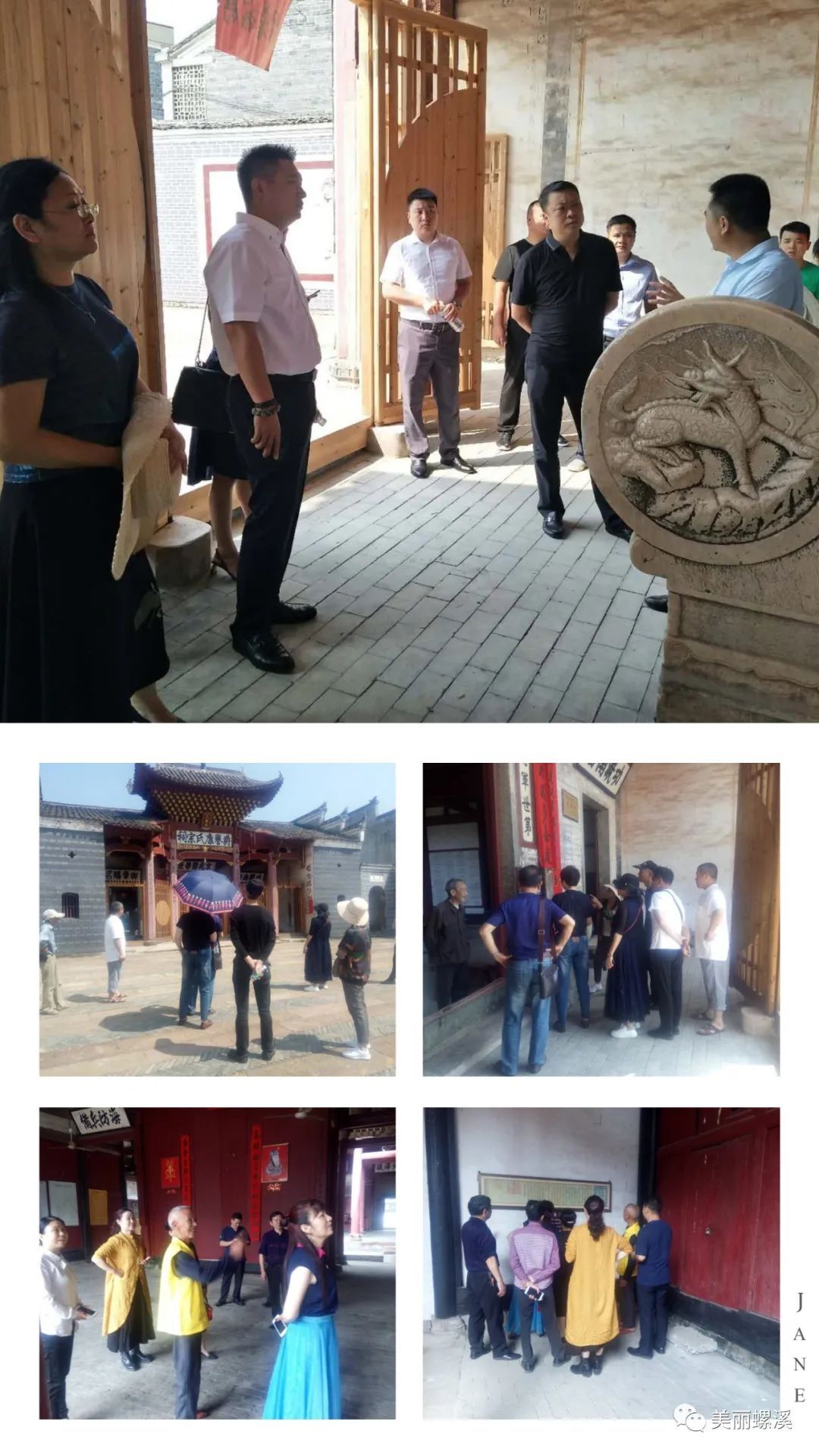

人才辈出 造福百姓

爵誉村地处赣中吉泰盆地,距泰和县城约30公里。爵誉原称“龙源”,周氏和康氏两族在唐末迁居此地,其中南唐金陵监察御使周矩到此地后,创建槎滩陂,是古代江西规模最大的水利工程。

宋朝时,周氏出了“一门四进士”:周倚、周伦、周僭三兄弟及侄周庆章。后又有周中和中了进士,并被仁宗赐名周中复。曾忭作的《永誉堂记》载:“吾邑爵誉周氏,先世南唐御史矩公,自金陵徒今信实里,而独以爵誉称者何由?周上氏显贵,逮宋贤才鹊起,科第蝉联,仁宗特赐里名爵誉,以旌其盛。

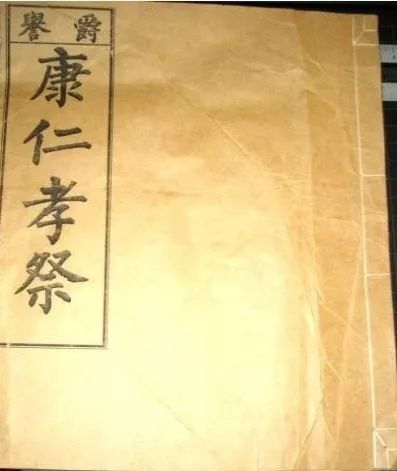

周之子姓,不敢忘君赐,既榜诸门第,而复颜其堂曰永誉,甚盛心也。”明朝时,康奎是明孝宗朱佑樘的老师,后康奎出任靖江王府长史司左长史,明成化十七年皇帝对康奎之父康养浩先生暨德配胡氏、继配李氏之敕赠《诰命》,《诰命》至今保管完好,实属罕见文物。

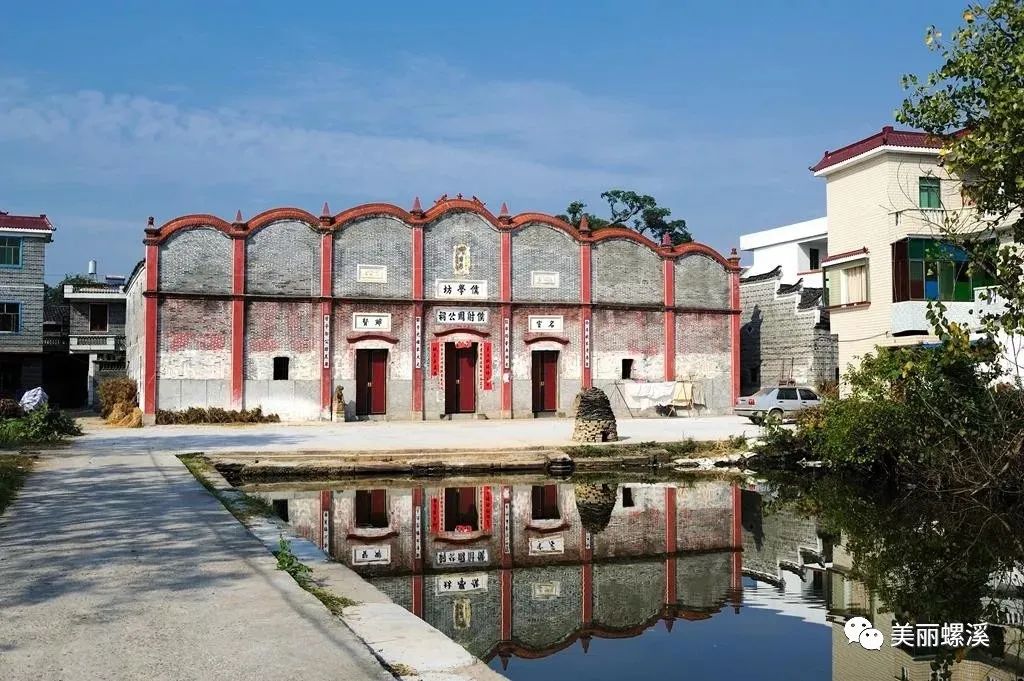

千年古村爵誉具有深厚的文化底蕴,一些名胜古迹随处可见。村中古建筑错落有致,规模宏大,飞檐翘角,具有江南建筑的风格。

曾有大小宗祠近五十座、庙宇二十多座,现存周氏宗祠(久大堂)、康氏宗祠(孝德堂)、宝诰堂、佥宪坊、成德堂、国师大夫等二十多座宗祠和庙宇。古祠堂前喜鹊坊高耸云霄,祠堂内雕梁画栋。

爵誉古村格局自明清以来基本未变,布局以姓氏宗祠为中心向四周延伸。始建于宋、明、清朝的古祠有70栋,清朝余存的古民居34栋,基本完好;明清建的书屋8处,店铺5家,寺庙、道观5座,坊牌3座。还有保存完好的清乾隆年间为防水患、由肖钱两姓筹资修筑的0.5公里的防洪围堤、两层拱桥、三处渡口。

古民居为青砖青瓦,建有山墙,多为二道大门,大门间有小院落,厅堂内是木质框架结构,厅堂里的木板上有雕刻花卉图案和用金粉写的规训格言。古民居的院落和民居之间巷道均铺有鹅卵石及条石。

座落在村中的“久大堂”“孝德堂”“宝浩堂”“复古堂”“敦叙堂”是五座具有明清典型特色的古祠。

文风昌盛 光耀千秋

爵誉自古以来,文风昌盛。

从宋朝起,周康两大家族就花费巨资,大兴土木,在建筑上两族人暗中攀比,都想在建筑风格上超过对方,一场心照不宣的暗争,使竣工后的楼房一幢比一幢美观气派。

从宋至清的数百年间,他们先后建起了高明楼、青云楼、大观楼、清芳馆、写经轩、天趣轩、养心斋、存正学堂、龙源书屋、孝廉书舍、梅溪书屋、简斋书屋、敦礼书屋、务信书屋等几十座私塾和学堂,供本族子弟读书习文。

在那个年代,“积极开私塾、办义学,群子弟弦诵不辍。”可以想象,成百的爵誉子弟就是从这些楼房里走出了村庄,走进了繁华的都市、京城。

抗战期间,因日军攻占南昌,江西省政府于1939年南迁泰和,因此泰和成了抗战时期的临时省会,成为全省政治、经济、文化的中心,大多数学校也都先后迁到泰和的各个村庄。

热忱的爵誉人义不容辞的承担了这份责任。他们将一些宗祠、庐宇空出来,让给从省城来的师生用,周氏宗祠和永誉堂、玉成堂给省立南昌二中设教室、膳厅、宿舍;康氏宗祠的务信学堂、张氏宗祠等改成了学校办公室和剑声中学、吉师附小的教室、宿舍……省城学校的到来,带来了新文化新思想,开阔了爵誉人的视野,学校在村里修球场、挖沙坑、安装单双杠等体育器材。

以前的学堂、私塾变成了“洋式”的正规学校,从“之乎者也”转到数学、地理、自然、体育、音乐等课程,从孔孟之道的八股文改为新思想内容的白话文。教学改革使爵誉的教育事业发生了质的飞跃,也为爵誉的青少年创造了一个良好的读书机会。

▼

普田古村

曲曲折折安放着几条深巷

鹅软石与青石板铺就的小道贯穿整个村落

暖暖的阳光洒在布满沧桑的屋脊

斑驳的光影忽明忽暗的洒在身上

在这巷道中慢慢悠悠的走着

最是怡情

沿着碎石路来到古渡口

豁然开朗的视野

牛吼河畔垂柳摇曳、绿草茵茵

明媚的阳光、清新的空气

令人尘虑顿消、神清气爽、心旷神怡!

▼

普 田

故 事

天子坟+洗马池

天子坟坐落在南冈村头,村里的老人说墓室有十八间之多,李氏先人元朝的李英叔称之为“前(钱)王疑冢”,并作为南冈风物景色中的一景,作诗四首咏之:

前王疑冢一

何代官家列冢多,濒江十里几陂陀;

图经己纪金鸡谶,民俗犹传玉燕窠。

辇路年深埋草径,寝园址废失蓬科;

钱吴尚有遗孙在,不弃松楸守涧阿。

前王疑冢二

冈北冈南岁月多,斜阳长自照陂陀;

当时应困吏徒役,今日空为狐兔窠。

华表何为来化鹤,銮车无迹长蓬科;

一抔纵有愚民盗,难觅桥山古太阿。

前王疑冢三

一上南冈感慨多,淡烟芳草满陂陀;

猿随杜宇朝啼野,鹤吊麒麟晚出窠。

舜墓有灵谁是伍,禹陵无恙自殊科;

因知揖让高千古,堪定徒云持太阿。

天子坟到底安葬的是哪位天子?

经考证,此天子乃吴越国钱惟济,钱惟济是五代十国时期吴越最后一位国王忠懿王钱俶之子,因宋朝统一中国,则跟随父亲降于宋,与他的兄长钱惟演同为“西昆体诗人”,后因战死于江西吉安,故安葬在风水宝地南冈。洗马池就位于天子坟前,一汪青波倒映成趣,相传唐朝秦王李世民征战途径南冈口,人困马乏,遂在此饮马歇息,故称洗马池。

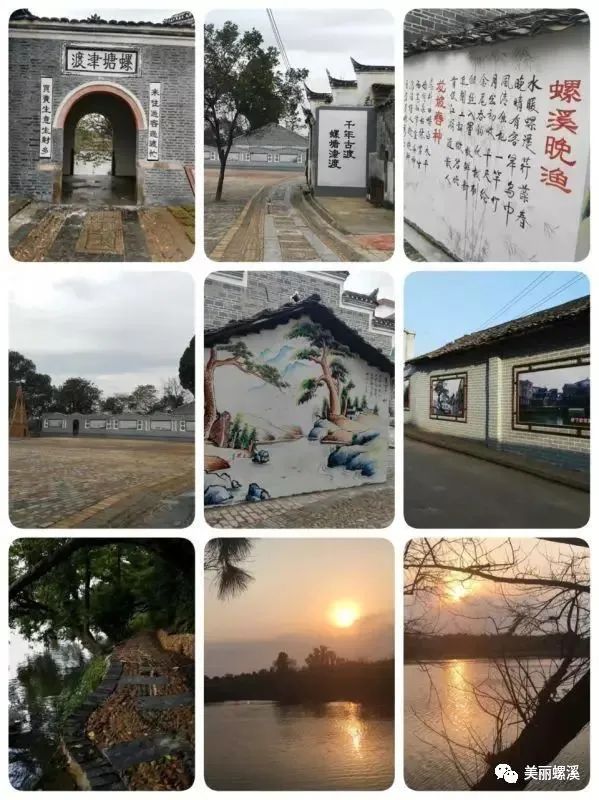

螺塘津渡

南冈口是泰和县开圩最早的古圩之一,由于位于沟通永新、泰和、万安、遂川、吉安五县乡道、水运交叉点上,素来是上游山区竹木、土纸,本地粮食、油料等农林产品的交流地,因坐落地处低冈山口上,故名南冈口。

在金山岭曾出土过春秋战国时的石器,相传南唐时既建圩开市。随着明清时期资本主义经济萌芽,内河运输逐渐兴盛,南冈口的螺塘津渡一度繁忙异常,带来南来北往的人流和货物,商贸的发展又吸引周边的村民纷纷迁居于此,与外迁人口一起,在南冈口古街做起了各行各业的生意。直到新中国成立之初的1960年至1962年,南冈口还作为南冈公社存在,在南冈公社期间,南冈口设有学校、医院、邮电、粮站、木器社、篾器社等。现今留存的南冈口古街,上达村落,下到渡口,全长1公里,两旁房屋的门、窗、梁、屋檐上都精细地刻有龙凤花鸟等图案。还有一幢幢古民居,高翘的马头墙、气派的门楼,尽是一派古色古香的庐陵风韵。

▼

踏古寻今

追忆往昔

来螺溪共赴一场历史与文化之约吧

来呼吸历史的气息

来感知中华文化的底蕴!

人生很短,世界很大,风景很美。

多出去走走,当抛开所有束缚,

才会感觉原来一切就这么简单。

请输入验证码